小塩山~ポンポン山でカタクリ三昧

UPDATE 2025-04-14

【日 程】 2025/04/08(火)

【参加者】 会員3名

【コース】 大原野神社(8:35)~カタクリ鑑賞(炭の谷・Nの谷・御陵の谷)~小塩山山頂(10:58)~森の案内所(11:55~12:15)~竈ケ谷ルート~ポンポン山山頂(13:40)~カタクリ鑑賞~本山寺(14:55)~原大橋バス停(16:28)

【記 者】 dekopon

雪融けが始まると、早春のお花の開花状況にアンテナを張り巡らす。

天気予報で晴れ予報の暖かい日を見つけ、西山のカタクリに会いに行った。

今回のルートは大原野神社から小塩山3ケ所のカタクリを巡り、足を延ばしてポンポン山のカタクリにも会いに行く。

ポンポン山からの下山は、長岡京か大山崎か高槻の三択で、今回は高槻市原大橋バス停を目指す初ルートで下山する計画。

小塩山のカタクリは10時開園だが、バス運行時間の変更に対応してくださり、9:45に入園させていただいた。

保護地では、西山自然保護ネットワークの方々がカタクリ他、今咲いている花々の名前を教えてくださる。

ひょろっと伸びた「カタクリ1年生」には、それぞれ名札がつけてある。カタクリはずっと一枚葉の状態で成長し、鱗茎が充分に育つと2枚葉をつけて開花する、それまで8年以上もかかるというなんとも愛しい花💗なのだ。

どの保護地もまだ3割程度の開花状況であったが、若い花だけに花びらの色が濃く、暖かい日差しを浴びてしっかりと開いて咲いていた。

このとき仲良く一緒に咲いていたのは白いミヤマカタバミ。ミヤマカタバミが終わるとムラサキケマンの花が一斉に咲くそう。まだまだたくさんの大きく膨らんだ蕾があったので、ムラサキケマンとカタクリの競演を想像してみる💗 また訪れたくなる💗

森の案内所で短時間の昼食休憩のあと、竈ケ谷ルートでポンポン山に向かう。

10回以上の渡渉。沢のせせらぎの音とウグイスのさえずりのみの静かな谷沿い。足もとはミヤマカタバミロード。日差しを受けて、しっかりと開いてくれているのがうれしい。もう少し遅い時期ならもっと様々なお花に会えるだろうかと思いながらポンポン山のカタクリ保護地に向かう。

今年もどちらのカタクリにも出会えて良かったな💗と優しい気持ちになって高槻方面に下る。

(原大橋バス停は始発。自販機あり。1時間に3本のバスが出る。終点はJR高槻駅。)

いつもと違うルートで長等山へ

UPDATE 2025-04-05

【日 程】 2025/04/04(金)

【参加者】 5名

【コース】 JR山科駅-諸羽登山口-陰山-長等山-三井寺ーJR大津駅

【記 者】 里山

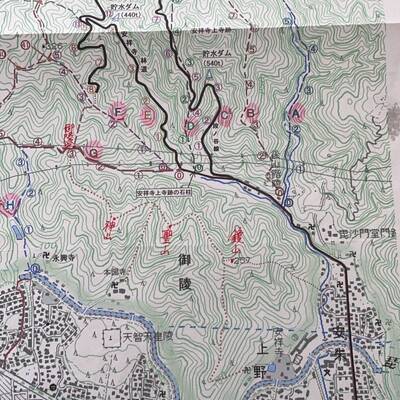

いくつかのコースがある山科から大文字山、引き返して如意ヶ岳を経由して大津方面へ。「今日は歩き慣れた道だな」と思いつつ集合場所へ。そこで、リーダーから「ここへ行こう」と手渡された地形図には一本の赤い線。地図上の破線(徒歩道)をなぞってあるけれど、「これ、たぶん今は使われていない道だよね?」

今日の5人は、地図を見ながら「この谷を下れば」「この尾根を登るほうが」などと地形を予想しつつ歩くのが大好き。どのルートを使うか相談して出発。諸羽登山口から尾根を登り、陰山を越えて稜線に着く。さて、ここからがミステリーツアーの始まり。GPSで現在地を確認し地形図上の破線をヒントに歩く道は、人がほとんど行かない谷道。踏み跡薄く倒木だらけで「歩ける場所はどこだろう」と目を皿のようにして足場を探す。いったん下ってまた上り、途中では急傾斜で崩れやすい法面を四つん這いで登るしかなかったり。地形を読む力とともに自分の歩行技術も試される。

ひとしきり「探検気分」を味わったあと辿り着いた一般登山道は、よく踏み固められていて歩きやすい。サクサクッと歩いて、同行メンバーF氏おすすめの長等山テラスで眺望を楽しみ、三井寺へ下山。

「大文字山~如意ヶ岳~大津」は、はっきりとした登山道。でも、登山道から外れると、いつもの山が、とても難しい山になります。

綾部市 三国岳でちょっとルートファインディング。

UPDATE 2025-04-01

【日 程】 2025/03/29(土)

【参加者】 7名

【コース】 綾部市老富町登山口🅿-東側の谷筋道-三国岳-胡麻峠-🅿

【記 者】 里山

登山口から右手の林道を歩き始める。林道の終点では、山積みの倒木と倒れた関電巡視路の看板。「さあ、山登りだ。」ところどころに道案内らしきテープはあるが、急斜面上の細いトラバース道の上にうず高く積もった枯葉で足元不明瞭。横に滑り落ちないように、ほんの数メートル先の目印テープまで、一歩ずつのルートファインディング。倒木、渡渉を乗り越えて…「うん。狙い通りの登り。この緊張感!」

標高420mあたりまで登り、正面の尾根を登り始めると巡視路用の立派な階段。これまでの荒れた道も巡視路なので、道を補修するそばから崩れてしまう場所なのだろう。胡麻峠側の道は、もう少し歩きやすいだろうから「こちらから登って正解だったね」と言っているうちに山頂到着。山頂からは舞鶴湾の眺望が良い。

下りでの胡麻峠から先。こちらも谷道なのである程度予想はしていたが道が荒れている。上りに引き続き、道を塞ぐ倒木と渡渉がたくさん現れる沢沿いの道。低山だが集中力を要する山だった。

下山後、車で、東隣にある老富ミツマタ群生地へ。まだ7分咲きとのことだったが、黄色のぼんぼりのような花が広い斜面を埋め尽くす様子に一同感動。現地で栃餅入りのぜんざいに舌鼓。やっぱり最後は食欲で〆なきゃね。

『御陵三山』~南禅寺水路閣

UPDATE 2025-03-03

【日 程】 2025/02/27(木)

【参加者】 会員6名

【コース】 JR山科駅S(9:30)…御陵三山登山口(9:46)…鏡山257m(10:20)…聖山230m(10:40)…神山231m(11:06)…トレイル標識東山㊶(11:58)…七福思案処(12:22)…南禅寺水路閣G(12:47)

【記 者】 dekopon

山科~大文字山~山科ルートを歩いた2/23、レジェンドF氏(山科在住)から『僕の散歩道』を教えてもらった。それが『御陵(みささぎ)三山』。

「ほな、ぜひとも歩かなくてはね」と、平日山行の目的地に設定。超!早朝出発の多い会ではあるが、今回は『ゆっくり出発~ゆるゆる山行~下山後自由行動』プラン。参加者も3名増えて6名に。

集合時間を間違えて早く到着したHさんは、駅前のカフェで優雅にモーニングを食べてお待ち。(いいね!)

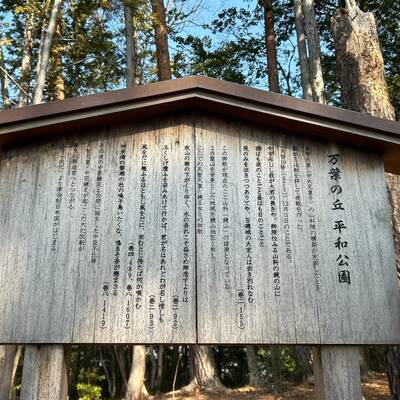

登山口から150m登ると(散歩道ではない登りでした)1つめのピーク「鏡山」。山頂は広く、立派な鳥居が建っていて「万葉の丘 平和公園」の看板が設置されていた。「鏡山」のいわれが記されている。詳しく知りたい方は画像で読んでね。

次に向かうは「神山」。足元、シダの繁る登山道。山頂に到着したとたん、Y師匠に電話が入る。眺望もない山頂で通話が続く。山の中でいつもの調子で話すものだから、聞こえてくる内容がほぼほぼわかる。「ふんふん、もうそろそろ終わりやな。」と思いきや、「え?また話が前に戻ってる!」そこで待つこと約20分。(体冷えてきたあ)

3つ目ピーク「神山」を目指せば暖まるでしょ。神山通過後、御陵峠に下り、北の尾根を上がる。F③分岐から標識㊶へ向かう尾根で日向ぼっこしながら一息入れる。少し登れば東山コース標識㊶に合流し、今日の登りはここで終了となる。

さあ下山。七福思案処まで下る途中で、またまた新幹線を見つけてはしゃぐこと変わりなし。さて、この先はどこへ下る?と思案。そりゃ映えスポットの水路閣でしょ!(イケメン・美人は写真がお好き)

で、水路閣でパチリ。皆さんありのままの姿で、ほんと笑顔良しの1枚が撮れました!

「さすが、F氏の散歩道。近かったらしょっちゅう登りに来たくなる」短時間の登りトレーニングに良いルートでした。

赤坂山🏔⇒大文字山へ

UPDATE 2025-02-27

【日 程】 2025/02/23(日)

【参加者】 会員9名

【コース】 JR山科駅-毘沙門堂門跡-安祥寺上寺跡の石柱-大文字山Dルート―大文字山山頂-大日山-七福思案処-日向大神宮-地下鉄 蹴上駅

(七福思案処から分かれてJR山科駅方面へ下山したグループもあり)

【記 者】 AKKOKKA

三連休の中日・・・今期また寒波到来で一週間前から天気予報にやきもき((+_+)

前日に行先を決めよう! ということでいくつか案も出し合った

が・・・ダンディーF氏が現地に問い合わせてくださり、あまりの雪の多さに除雪が追い付かず、車が道でスタック、

滑って、通れない様 雪が降り大変なので遠慮していただきたいと・・・

ありゃまぁ~ 残念ながら赤坂山は断念(´;ω;`)ウッ…

F氏が何度も足を運んでる(庭のような山)『大文字山』に決定

当日の朝 私の住んでる街は薄っすら雪化粧⛄

大文字山もさぞかし雪が積もってるわ と期待♡

電車で京都市内に地近づくにつれて 雪はなく お日様もでてる☀

山科駅に着き 着ていた防寒着を脱ぎ 出発!

大文字山は何度も登ったことはあるが山科駅から登るこのルートは初めて

ルートにもA・B・C・D・E・F・G・・・とあって 今日はDルート

山科駅~毘沙門堂門跡~安祥寺上寺跡の石柱から大文字山を目指して登る

薄っすらと雪はあるものの山道は雪もなく 歩きやすい

大文字四ツ辻手前から 体格のいい学生さん達と 大文字山から下山しているのとすれ違う

気持ちのいい挨拶に皆清々しい気持ちになる 聞くとアメフト部との事 タンクトップで歩いてる方もいた

山科駅から約2時間歩き山頂に到着

いつもながら大文字山山頂は多くの登山者

恒例の師匠のレクチャー

愛宕山・地蔵山・竜ヶ岳・遠くは生駒山・金剛山まで見えた

もちろんハルカスと梅田のビル群も (笑)

各々ランチタイム 🍙🍞 がやはり寒波で風は冷たい

身体も冷えてきたので 下山開始

さてどちらの方向へ・・・東山トレイル王道コースの蹴上方面へ下山開始

途中 新幹線🚄が通るのを見て大人がはしゃいだり・・・

ワイワイガヤガヤ 順調にトレイルコースを下山し、七福思案処へ到着

ここからはF氏率いる山科駅下山組と Y師匠率いる蹴上組に分かれる

Y師匠組は緩やかなな道をテクテク歩き 日向大神宮に到着

本日 無事に下山できた報告と山科組の無事を祈念して蹴上駅へ

インクラインの桜🌸もあとひと月も経てば軌道跡を彩るんだろうなぁ