八ヶ岳ブルー@北横岳

UPDATE 2025-01-28

【日 程】 2025/01/25(土)

【参加者】 会員6名

【コース】 亀岡3時発→北八ヶ岳ロープウェイ山麓駅8:20着

9:30山頂駅→10:30北横岳ヒュッテ→10:55南峰→11:05北峰→11:40七ツ池→坪庭周回→12:35山頂駅→13:35山麓駅

【記 者】 Mt.Boku

雪山例会は計画が立てにくい。雪がなければ意味がないし、高速が閉鎖になれば関ヶ原も越えられない、といろいろ気にしつつ北八ヶ岳へ。結果、日頃の行いがよほどよかったのか(笑)、全てナーンの問題もなく、八ヶ岳ブルーを超満喫してきました🩵

下山は歩くことにして、片道のロープウェイチケットを購入、2本目に乗車。ほとんどが北横岳を目指す人で予想通りの人出、超🔰でも登れる人気の雪山🏔️。今日のメンバーでは物足りないくらいの雪山登山である(おそらく)。S氏は「わしは山頂はええし、スキー🎿にする」と山頂駅でお別れ。

アイゼンをつけ、女子5人で山頂へむかう。登山道はしっかり踏み固められ、チェーンスパでも十分そうである。人は多いが、渋滞になるほどでもなく1時間半ほどで南峰へ到着。

思わず「うわ~っ」と声が出る、そうこれを見に来たのだ❣️青い空の下、白い雪を被った八ヶ岳〜南アルプス〜中央アルプス〜御嶽〜乗鞍〜穂高連峰(槍の穂先も)まで全てが見え、目の前に蓼科山がドーン(立山連峰は見えない)と、眩しすぎるほどの八ヶ岳ブルーを堪能。

下山時は人も増え、すれ違いもあるので譲り合い。ヒュッテで小休止後、せっかくなので凍った七ツ池まで足を伸ばす。池の上を歩くなんてこの時期しかできないし、行ってみたら誰もいなくて貸切、なんて素敵な静かな空間。ホンマに凍ってるか?なんて気にする間もなく雪に覆われた池の上を歩いていた。氷上の雪を除くとアイスバブル(氷の中に閉ざされた泡)を発見、これもまた今しか見れない自然現象。

坪庭に戻ると師匠のお出迎え、坪庭を巡り山頂駅へ、あとは🅿️までスキー場脇の登山道をひたすら下るのみ。休憩込みで全行程4時間とお手軽な雪山遊び、ちょっと遠いけど、天気良し、風なしの最高の1日で、皆の満足がリーダーとして一番嬉しい☺️

諏訪IC近くで「ほうとう」を食べて温まり、お腹を満たして帰路につきました。

すたスタ教室Part②

UPDATE 2025-02-02

【日 程】 2025/01/26(日)

【参加者】 会員6名

【コース】 イン谷口駐車場一金糞峠一南比良峠一堂満岳(ピストン)

【記 者】 atsuko.ya

小雨の亀岡を6時出発。昨日Y師匠は北横岳へ行かれたにもかかわらず 連日の運転に感謝致します。

雪山初心者🔰の私にとっては1週間前と同じ山でのワカントレーニングは、安心感↑で復習気分。今週は気温高めで雪がどんな感じ?でしたが、琵琶湖が見える頃 雨は止み車窓から見える。比良山系は雪が減ってるものの大丈夫そう。琵琶湖を望む朝焼けがとても綺麗で感激。

8時イン谷口駐車場着。1週間前はタイヤがスリップするほどの雪も 今日は全く雪なし。

登るにしたがって雪も徐々に増え 2回目なので、チェーンスパの扱いに少し慣れたとはいえ、顔を上げると 先輩方は既に装着済み。焦る私達新人。

習った歩き方で一歩づつ踏みしめながらすすむ。

ルンゼ行きの4人組とは、青ガレの手前で別れる。(すごいなぁ〜お気をつけて)

金糞峠を過ぎ いよいよワカン装着。「まだ、踏まれていない雪を歩きや〜楽しまないと!!」の、声掛けに夢中でシャクナゲの木の下を歩き回る。この前皆が苦労した雪の壁を見つけて 果敢に再チャレンジ!!

今日は 雪が崩れずワカン歩きが上達した!?と勘違いしそうになるほど、サクサク歩ける。積雪状態でこんなにも足元が変わるとは驚き。

堂満岳山頂では他にも大勢ルンゼを制覇した皆さんが登ってこられ賑やかに、ランチタイム。

ルンゼ組の皆さんとも合流。

琵琶湖大橋から、伊吹山まで絶景。

下山は、チェーンスパのつま先に力をこめても、何度もズルズル。ツルツルも、大事に至らず。ずーっと長い下山で緊張続きにほっこり。2回に渡り教室を開催して下さり、渡り異なった雪質歩きを体験でき、良い学びに感謝。

台高山脈 ⛄「無氷」の明神岳・前山

UPDATE 2025-01-24

【日 程】 2025/01/22(水)

【参加者】 会員3名

【コース】 駐車場(8:30)---明神平(10:30)---明神岳1432m(11:03~11:15)---前山(11:30)---明神平東屋(11:48~12:04ランチ)---駐車場(13:10)

【記 者】 dekopon

台高山脈「高見山」の予定ではあったが、ここ数日暖かくて霧氷も積雪も期待できなさそう。

明神岳・霊仙山・野坂岳、銀杏峰などをリサーチしながら積雪状況と当日の天候を確かめ、前日に「明神岳」に決定。

「明神ブルーの下、明神平をスノーシューで歩きたい。」

以前からの憧れではあるが、リサーチ情報からスノーシューは無理そうなので諦め、チェーンスパイクを持参する。

大又林道終点登山口に駐車。5,6台の先着車がある。

私たちの行くコースは、明神谷を登り、明神平…明神岳…前山…明神平…駐車場のスノーハイク。

谷道の登山道は、いったん溶けたジェラードが凍った状態で、チェーンアイゼンで快適に歩ける。

4回ほどある渡渉も楽しく渡る。明神の滝は、ラッキーなことに一部氷瀑が残っていた。

高度を上げていくと、右手奥に真っ白な山が!

「あの方向は薊岳の山頂? なんと真っ白に霧氷がついている!」

と心は躍ったが、明神平の霧氷は完全に溶け落ちていた。

空もどんより雲が厚い。でも、風がそう強くないのはありがたい。

眺望のいい明神岳まで登り、

「南西方向、はるか遠くに薄っすらと見える山は大峰? Y師匠がいないとわかんないね。」

と宿題に持ち帰る。

来た道を少し戻り、前山に向かう。

明神平の雪は圧雪され、ワカンもスノーシューも楽しめない状態だったが、前山からの下りに【いいもの】を発見した!

尻セードで滑った跡が数本残っている。

「これを楽しまずに帰れないだろう!」

とシートを引っ張り出し、座って斜面を下ってみる。 おおーっ!滑る!滑る!めっちゃ滑るー!

「楽し~!!」と思ったのは一瞬だった。

風が出てきたので東屋でさっさとお昼を済ませ、来た道もさっさと下る。

駐車場の台数の割に人には出会っていない。桧塚奥峰まで進む人、薊岳を周回ルートを行く人もいるのだろう。

家で地図を広げ辿っていると、次回は自分がそこを歩いているような錯覚に陥る。

雪山の御在所岳、藤内沢へ

UPDATE 2025-01-23

【日 程】 2025/01/19(日)

【参加者】 会員4名

【コース】 裏道登山口-藤内小屋-藤内第三ルンゼ-御在所岳-中道-中道登山口

【記 者】 Koume.S

オレンジ色の朝日が差し込み、7時すぎに冬季ゲート手前から車道を歩き、裏道登山口からスタート。

8時前に藤内小屋到着。藤内壁出合までは、踏み固めた少なめの雪道。ここで、アイゼン、ハーネス、ヘルメット装着。

P2前尾根横の第三ルンゼ分岐を目指す。滑落したら、50メートルは、落ちそうな急な斜面。秋からアイゼントレーニングで教わったピッケルの持ち方とアイゼンワークをいざ実践。(ちょうど2年前に来た時は、とにかく必死で、怖かった事を思い出す)

第三ルンゼに到着。アイスクライミングしているパーティを横目にY師匠が「氷の横の雪面を登ろうかー。」やはりこのままでは、終わらない(笑)急な斜面をラッセルしながら雪をかき分け、登ることに。雪が深く柔らかい為、一歩進もうとすると崩れ、下の人に雪がドサーっとかかる。膝を使ったり、アイゼンで踏み場を固めながら登る事が大切。ここでは、ピッケルの差し方もひと工夫。色々な雪の状態でも対応出来る様にならなければと実感。

日差しが暖かく、山頂付近は、残念ながら霧氷なし。風もなく久々の汗をかく。

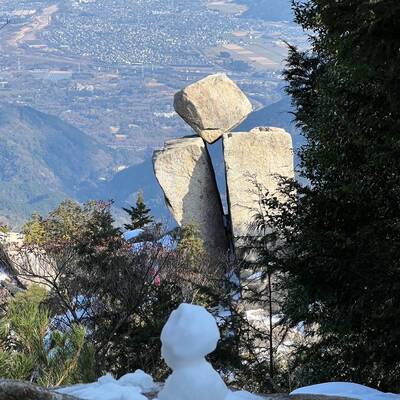

ロープウェイで手軽に雪を見る事が出来る御在所岳は、外国人観光客にも人気があり、家族連れでいっぱい。足早にレストランに入り、今回もやはりカレーうどん。お腹を満たし、中道より下山。途中、地蔵岩やおばれ岩の奇岩を見て、暖かい日向で休憩。

林道を歩き、14時過ぎに駐車スペースに到着。

今日は、ポカポカ陽気の穏やかな雪山を満喫。今シーズンもまだまだ雪山を楽しみたい。

冬山 ワカン教室

UPDATE 2025-01-20

【日 程】 2025/01/19(日)

【参加者】 9名

【コース】 イン谷口-金糞峠-南比良峠へ向かっての雪斜面(ピストン)

【記 者】 里山

晴天、ほぼ無風の中、青ガレをチェーンスパイクで登って金糞峠に到着。ここから武奈ヶ岳へ向かうコースは、多くの人が歩いてしっかり踏み固めた雪道が続く。が、堂満岳方面に目線をずらすと、踏み跡のない雪の凹凸が広がる。

今日の目的地は、こちら。ワカンを履いて歩きだせば軽く膝まで沈むフカフカの雪。斜面を登ろうとすると足元の雪が崩れ、雪の中でもがくばかり。Y師匠は丁寧にワカンでの歩き方を説明してくれたけれど、難しい。

Y師匠の「あっちへ登れ」「こっちへ来いよぉ」の声に導かれながら、参加者全員あちらこちらで雪と大格闘。

しばらくして、ワカンに少し慣れた(⁉)頃、師匠が先に進み始める。

そのうちに目の前に現れた高さ3m、斜度40度ほどの斜面。(私には壁に見えました)

師匠は、丁寧に一歩ずつ雪を踏み固めて登っていく。「せっかく作ってもらった雪の階段。後ろの仲間につなげる為に壊さないように登らなくちゃ」と思ったのに、哀れ、一段登るごとに「ストーン」と音を立てて階段は崩れ、元の高さに逆戻り。新しく足を上げても、また崩れて元の位置に。まるでゲームの一コマ。思い切り斜面を踏み荒らしてやっと登り切った頃、遠くから師匠の声。

「はよ来—い」「登れませーん」「這ってでも登ってこーい」・・・。

みんなで文字通り這い上りました。後ろの皆さま、ご迷惑をおかけしました。

そんなこんなでたどり着いた 南比良峠へ向かって一番初めの小ピーク。

開けた景色は、琵琶湖対岸の霊仙山、少し北の伊吹山。そして伊吹山の左肩にひときわ白い御嶽山。遠いのにくっきり見える山容は、雪の季節のご褒美です。

来た方向に少し下り、日だまりで昼食。金糞峠から青ガレを下って本日の「ワカン教室」終了。

参加していたワカン初心者が「ログを見たら、こんなに短い距離だったんですね」と驚いていました。

「そう、「ラッセル」って体力が要るの。でも、初めてのワカン練習で、ゆっくりとこれを味わえた貴方は、ラッキーだよ。」と思ったことでした。