【日 程】 2022/07/02(土)

【参加者】 まいどまいどの3人衆 (会員2名+会員外1名)

【コース】 前鬼ゲート前🅿️〜黒谷川・前鬼川出合〜前鬼川本流遡行〜小仲坊〜前鬼ゲート前🅿️

【記 者】 へっぴりゴシ

「楽しくなければ登山じゃない!」をモットーに、多彩な登山活動を行っています。

レポート:奈良県

「奈良県」の関連レポート

大峯・前鬼川沢登り 沢も空もブルーな一日

UPDATE 2022-07-03

大峯奥駈道_煩悩落としに釈迦ヶ岳〜八経ヶ岳編

UPDATE 2022-05-26

【日 程】 2022/05/22(日)

【参加者】 まいどの3人衆(会員2名+会員外1名)

【コース】 太尾登山口〜釈迦ヶ岳〜仏生ヶ嶽〜明星ヶ岳〜八経ヶ岳(ピストン約26km)

【記 者】 へっぴりゴシ

久しぶりの長距離に足の裏が少し腫れたへっぴりゴシです。

この日は5/21(土)の22時過ぎに京都を出発、約3時間半の道のり。昔に比べれば大峯へのアクセスはホント良くなったぁと感心。

太尾登山口到着後すぐに車内で4時まで仮眠、シュラフで身体が温まると一瞬で爆睡( ³ω³ ).。o

Yさんに起こされるまで我が家の様に寝てました。

起床後は軽く朝食を摂って、4時半頃に日の出も近く薄暗い中出発。登山口からすぐに尾根道の登り、いきなりの急登もなくてドンドン進む。東に大峯の主稜線が見えた頃には日の出間近、東に見える大日岳方面からの朝日が眩しかったぁ♡大日岳は面白いくらいにメガ盛りご飯の様な三角の山、山頂までは長い岩場を登るらしく、また今度ゆっくり頂こう!

しかし、ほとんどの時間霧の中を歩き、この付近は笹原のはずなのに、バイケイソウ星人に侵略されてバイケイソウ原に変わりつつあったのでした。その後古田ノ森を超え、6時に釈迦ヶ岳山頂に到着。お釈迦様がお迎えしてくれました。

お釈迦様は大正生まれ(笑)ここまでどうやって運んできたんだろうと皆で想像を巡らせる。

ここから先が今回のメイン、Yさんも八経ヶ岳までの区間は初めて、Kさんは26kmのコースは自己最長とのことで、初めて尽くしのスタート。

いきなり気持ちの悪い岩場と痩せ尾根&鎖場を超え、その後は大峯らしい笹原と灌木、時々苔の景色。

仏生ヶ嶽に着いた頃に御光が差して、霧と木漏れ日で幻想的な世界に…名前のごとく仏様降臨、ありがたヤァ〜(笑)

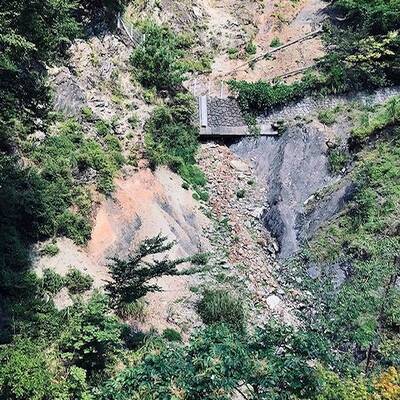

山頂で一服した後すぐに次を目指す。孔雀覗では下を覗き込み、切れ落ちた岩場に足がすくむ。

何度も巻道や崩落した岩場を乗り越え、帰りにまたここの道帰るのかぁ〜っとブルーになりながら八経ヶ岳をめざす。

八経ヶ岳が見えた時にはまだまだその遠さにガックシ、愛の国ガンダーラ♬はやっぱり遠い

それでも歩いていればいつかは着くと励ましながら、明星ヶ岳へ。東の大台ケ原もよく見える。

北に見えるのが折り返し地点の八経ヶ岳!あそこがガンダーラ!(しつこい)

足早に八経ヶ岳を目指し、11時に到着。予定時間よりも少し早め。

行動食を口にしてすぐ折り返し。復路は基本降りメインと思いつつも、往路で下ってきた道が、今度は登りかぁっと、事前に結末を知っているミステリー小説を読む様に黙々と進む。疲れも溜まってきて言葉数が減るも、やはり、大峯の景色の感動は復路でも同じで目に焼きつけながらゴールを目指す。

仏生ヶ嶽を登りきると、今度はラスボスの釈迦ヶ岳の急登が見えてくる_(;ω;`」_)_

休憩で立ち寄った水場「鳥の水」の水はまろやかで甘く、んぅ〜!疲れた身体に染み渡る

途中の見晴らしのいい位置から皆で後ろを振り返る、ぎょぇ〜遥か遠くに八経ヶ岳、今日頑張った自分に何かご褒美あげなきゃ!

鎖場、痩せ尾根、岩場を超えて最後に、今朝見たお釈迦様がお出迎え、またまたありがたヤァ〜

その後、車の有る登山口を目指す。今朝は霧で見えなかった風景で、「あれ?こんな所通ったっけ?」っと進むも、疲れているせいか釈迦ヶ岳〜駐車場がやけに長い。夕方に近づいたからかあちらこちらで鹿の群れと遭遇、良いもの食べているからかどの鹿も身体大きく、近づいても逃げない💧途中で、朝には霧で気づけていなかったシャクナゲの撮影会をしつつ、17時前に駐車場に到着。

大峯奥駈をお腹いっぱい満喫した12時間半の山行でした。

3人ともどっぷり疲れ、足の裏も痛くて、変な歩き方で帰宅。帰る途中のコカコーラと王将餃子がうまかった〜

今後も切り分けて吉野〜熊野までの奥駈を繋げていこうと企んでいますので、皆さんのご参加もお待ちしています。

大峰山系 七曜岳~行者還岳(往復)

UPDATE 2021-12-21

【日 程】 2021/12/12(日)

【参加者】 2名(会員1名+会員外1名)

【コース】 京都=R309分岐=水太谷の水口谷出合…水簾滝…大峰奧駆道合流…七曜岳…合流点…行者還岳(往復)

【記 者】 kamemaro

今年2回も天候不順で流れてしまった例会。来年春に新たな計画で「行者還岳」へ登るため下見を兼ねて初冬の大峰を訪れる。

R169からすこしR309を行者還トンネルの方へ入ると、右に林道新田線が分かれるのであるが、その部分に柵がありR309に入ることができない。柵に12月10日から4月8日まで冬期通行止めの看板が設置してある。2日前からである・・・。弱った…と思ったが、地図を見ると林道新田線が和佐又から七曜岳に続く登山道が林道の近くを通っている。これなら行ける。林道から登山道に連絡する踏み跡程度の道があるに違いない…と林道を進み水口谷出合の一番奥まったところで車を止める。谷の入り口を見ると予想どおり立派?な踏み跡がある。早速準備をして登り出す。

踏み跡は水口谷にある水簾滝の滝への散策路で、新しい手入れの跡が見られる。難なく和佐又からの登山道に入り、滝上を横切って急な斜面をつづら折れに登る。尾根に出ると幾分傾斜は緩やかになり、大きな岩の間を立派な梯子(古い)で登ると、まもなく大峰奧駆道に合流する。右手に少し登ると七曜岳に着く。行者還へ行くまでに先に登頂を済ませ、合流点から南へ行者還岳を目指す。

寒気の影響で稜線は冷たい風が絶え間なく吹く。12月12日と言うのに雪が全くないので歩きやすいが、何かおかしい。普通なら積雪があっても不思議でない。危険な場所もあるが、行者還岳へ近づくにつれ冬枯れの広い尾根となり、木々の合間から大普賢岳や山上ヶ岳の稜線が稲村ヶ岳に続いている。稲村岳にある三角錐の大日山が目立つが、時折ガスに覆われるようになってきた。

3つ4つピークを越えると、シャクナゲや灌木に覆われた行者還岳に着いた。なんの変化もないただの山頂…遠くから見る尖った行者還岳の姿にに似合うない山頂であった。以前来たときも、こんなだったかなぁ?と少々気落ちしながら往路を戻る。途中、日だまりで昼食を摂り、帰路温泉に入ってノンビリと初冬の山を味わった。

大峰は、山頂よりも奧駆道の雰囲気が素晴らしい。春の生気満ち溢れた新緑や、今回は遅すぎたが鮮やかな紅葉の季節が見応えがある。春が楽しみである!!。

奈良県 三峰山

UPDATE 2021-09-30

【日 程】 2021/08/29(日)

【参加者】 5名

【記 者】 S.N

天候に恵まれ、早朝より三重方面へ。現地に近づくにつれ山深い景色になり、どれもこれも登ってみたくなるような山々。山行計画の参考にと思わず山の名前をチェック。

9時すぎ現地到着。ゆりわれ登山口より9時38分登山開始。きれいに整備された道で歩きやすい。八丁平までの道はほぼ木陰で、涼しい風も吹き抜け非常に快適、足取りも軽い。

八丁平手前辺りから本日お目当ての「ホソバヤマハハコ」の群生が表れ始める。名前の通り葉が細く、白く小さな花が可愛い。八丁平はなだらかな広場で、遠くの山並みや眼下の街並みも鮮明に見える。そこから5分ほど登ると山頂到着。11時28分。

40分ほどの休憩後下山開始。三畝峠を通り、新道峠方面へ。同じような景色の中を、同じ調子で続くつづら折りの道に多少退屈を感じつつも、無事14時17分下山。帰り道、三峰山一帯に走っている「中央構造線」の断層が良く分かる月出露頭に立ち寄る。中央構造線は九州から関東まで1000㎞も続く大断層で、およそ1億年前、日本列島がアジア大陸の一部だった時代にできた断層らしい。この断層を見るのに歩いた道は、この日一番の急坂だった・・・かもしれない。

三峰山までは結構時間もかかったが、足場の良い登山道を気持ちよく歩き、ホソバヤマハハコの群生にも心癒された山行だった。

山行レポートを検索

レポート一覧

タグ

月別アーカイブ

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月