【日 程】 2025/05/04(日)~2025/05/05(月)

【参加者】 6名

【コース】 1日目:太兵衛平〜霞沢岳西尾根(撤退)

2日目:千畳敷〜木曽駒ヶ岳往復

【記 者】 へっぴりゴシ

GW後半から天気が少し不安定に・・・(憎い⤵︎)

低気圧が発達して寒冷前線が通過する影響を受けて、中部山岳では雪&西風の大荒れ天気の予報(ー_ー)

そんな中、雪を愛してやまない変態……じゃなかった、一行は当初「爺ヶ岳東尾根から鹿島槍じゃ!」という渋めの山行計画をウキウキで準備。でも、稜線上でのテント泊は、西風ビンタを喰らいまくる未来しか見えず…「あっ、これムリ」とあっさり断念、行き先変更。樹林帯の中ならテントは張れるだろという見込みで、これまた毎年行けていない霞沢岳に決定!

5/4に日が変わった頃に京都を出て、あかんだな駐車場に到着。この日はP1970付近の尾根のテント泊地までの予定なので、ゆっくり車中で仮眠をし濃飛バスに乗って上高地へ。雨は上がって曇っていたので、大正池に写る穂高連峰もグレー色。焼岳も帽子(雲)をかぶって、どこか眠たそう。「え…上高地ってこんな地味だったっけ?」

このグレー天気、今回の展開を予言していたのかも!・・・知らんけどw

5/4の8時半頃に登山開始し、太兵衛平バス停前からの取り付き。林道少し入るといきなりの急坂ドーン。階段があるものの土や木の葉などで埋まって、滑るしロープを伝って尾根に取り付く。そこからは笹、笹、笹ァーー!!

雪がないので、ひたすら熊スタイルで笹藪をかき分け、そこからは笹藪のバリエーションルート。風はあるが暑い💦この時期は着る服に悩む、だって「ヨォ服の、はるやま〜(春山)♬」だもん(あれ?青山だっけ?どうでもいいw)。所々で笹藪が切れるが、木の根っこを足場に段差を進み、また笹藪の繰り返し。ただ、「今日はテント場まで登れば良いだけ!昼までには着くしがんばろ!!楽勝っしょ」って思って2時間ほどすると、本日のテント泊ポイント・・・のはずでしたが、雪の全くない痩せた尾根。テント張れるわけがない!え?ここで寝ろって?無理ゲーです。雪があれば平らなスペースができてテントが張れるはずだったのに。

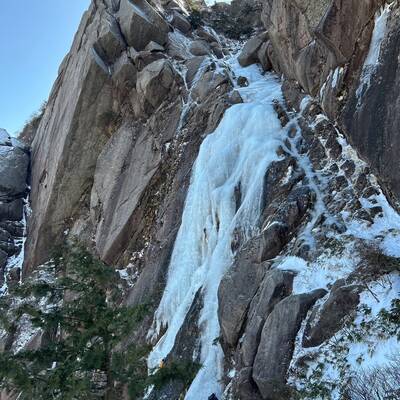

気を取り直して、宿泊装備を道脇にデポして身軽な状態で15時をタイムリミットに山頂を目指す計画に変更し、進み始めると、すぐに第一の使徒の「腐った雪面」あらわるっ!踏み抜きトラップにビビりながら登るも、後ろからY師匠のSTOP!思った以上に雪も少なく、この雪の状態で山頂まで進む技術がまだ不足しているとのことで撤退の相談でした。厳しい判断ですが、全ては参加メンバー全員の安全のため、冷静な判断です。引き返すことに決め、下山するも微妙な支尾根も多く、道迷いに注意しながらまた熊モードで笹藪を掻き分けながら下山しました。今年も霞沢岳山頂はお預け🐶

でも、まだ1日あるっしょ!どこか雪面を歩く練習ができる場所へという事で相談をし、車を木曽駒ヶ岳へ進めました。

車中で、駒ヶ根キャンプセンターへ電話、満員でしたが融通を効かしていただきテントサイトを確保!感謝です。この日の夜はキャンプ場で1泊。水道・トイレ完備で売店ではビールも売っているし、フラットなフッカフカ芝の上でのテント。なんと快適なのでしょう、文明って最高✨もう山でのテント泊なんて無理かも💧、整備されたキャンプ場でのテント泊にハマってしまいそうな軟弱キャンパーに片足突っ込んだへっぴりゴシでした。

木の実や泥の混じった雪を溶かした水を準備をする事も必要なく、食担のSさん、Kさん、Ohさんに準備していただいたキムチ鍋&雑炊に舌鼓、お腹を満たし美味しいお酒も頂いてご機嫌に就寝zzZZ

5/5 4時すぎに起床、ぐっすりよく寝れました。やっぱ、フラットふかふかな芝の上キャンプは最高!(何回言うねん!)

6時過ぎにテントを撤収して、菅の台バスセンター駐車場へ移動。バス停にはすでに人・人・人、やっぱGW。ポカポカ陽気のバスに揺られてロープウェイで千畳敷へ。千畳敷はまだ雪が多く白銀の世界🤍昨日のグレーな霞沢とは大違い。東には白く輝く南アルプスの山々とその向こうには富士山の先っちょが顔を出していました。青と白の世界の中、千畳敷を登るが見た目以上にしんどっ。立ち休憩を繰り返しながら峠まで登りつめ、まずは木曽駒ヶ岳山頂へ進みました。中岳を登り振り返っても、東には富士山がひょっこりはん!木曽駒ヶ岳山頂に登って振り返っても、まだまだ富士山はひょっこりはん!10時に登頂、山頂ではその富士山や南アルプスの山々だけでなく八ヶ岳や北アルプスの山々、御嶽山、乗鞍岳、遠くには白山も見えて中部山岳オールスターズ⛰️⛰️⛰️が総出演!

ゆっくり山々の景色を堪能し、宝剣山荘まで下山。宝剣岳へは雪の付きがイマイチなので登頂は諦め、伊那前岳への途中の斜面で登攀練習を開始。フィックスロープを張った斜面をクレイムハイストで安全を確保してトラバースする練習や登下降、デバイスを使った下降の練習をして、各自自分でセットができるようにみっちりY師匠とK隊長からご指導をしていただきました。皆自主練し、来年には霞沢や宝剣にリベンジじゃ!

14時前に下山を開始、終始FUJIYAMAはひょっこりはんでした。皆、雪にも慣れて千畳敷の斜面をスイスイと問題なく無事下山しました。

帰りはお楽しみ、松川の「清流苑」でお風呂、コスパサイコー。館内のレストランでジンギスカン定食や唐揚げ定食を食べ、完全に下界の贅沢に毒されて帰宅。途中、さすがGWで夜遅くまで渋滞が続く中、京都へ帰りましたとさ、おしまい。