三田市・羽束山周回コース

UPDATE 2025-06-26

【日 程】 2025/06/22(日)

【参加者】 会員6名

【コース】 香下寺駐車場登山口ー甚五郎山ー羽束山ー宰相ケ岳ー駐車場

【記 者】 わんわん

三田市にある羽束山(はつかさん)に行ってきました。こんな近くの山で、大先輩方とご一緒しましたが、6人全員とも初めてのお山。こんなことってあるんですねー。

当日は曇り空で風が心地よい。低山ですが、暑さは乗り切れる程度。甚五郎から登った方が歩きやすいとの情報で、反時計回りで回ります。確かに、登り始めは岩の道で傾斜もあります。登りに使って正解。羽束山頂には羽束神社と観音堂あり、古来から信仰の山のようでした。晴れていれば有馬富士や三田市街地が一望できたと思われますが、今日は霞がかかっているため、はっきりとは見えず。下りは宰相ケ岳に降りますが、足場は滑りやすく注意が必要です。

ゆっくり歩いて3時間20分。ピークが3つ取れて、見晴らしがあり、適度に坂もある、亀岡から下道で1時間強で行ける。この日は行きませんでしたが、帰りに丸山湿原に寄ることも可能、となかなかお得感のあるお山でした。

スリル満点の岩場!!百丈岩・鎌倉峡

UPDATE 2025-06-10

【日 程】 2025/06/08(日)

【参加者】 会員5名 + 会員外1名

【コース】 やまびこ茶屋ー百丈岩登山口ー百丈岩ー静ケ池ー鎌倉峡入口ー百丈岩登山口

【記 者】 okaQ

鎌倉峡を川に沿って岩場歩きがメインの山行との事。果たしてどんなトレーニングが待っているのやら。亀岡組の移動中の車で「ドボンありかな~?」「どうやろ」などと話しているうちにやまびこ茶屋Pに到着。登山口周辺は離合困難な細い道のため、SさんのJR組のお迎え往復を亀岡組は心配しながらやまびこ茶屋Pで待機。何事も無く、にこやかにSさんとJR組が到着、ひと安心で全員集合。

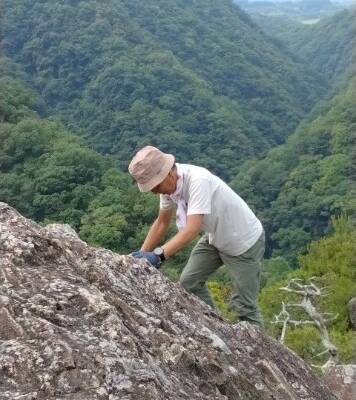

トイレ左横の登山口から百丈岩を目指す。急登をしばらく登ると鎖場に到着。一気にドキドキしてくる。岩場登りの基本、「三点支持」「足の置き方」のアドバイスを受けながら慎重に一歩一歩登る。登り切ったところに花壇があり植えられた可愛らしい花に「ほっ」とさせられる。「こんなところに植えられてるんや~」と水やり用に積まれた沢山の水入りペットボトルにも感心し、顔を正面に向けると大迫力の百丈岩!しかも垂直の岩壁を登っている人がいる!!

見るからにまさしく先端、ろうそく岩へ「気を付ければ行けるよ」の言葉にここまで来たら行くしかない!下を見ないように足運びに集中して一歩ずつ進む。そしてついにろうそく岩の上に立つ。やったー!!こんな経験ができるなんて、なんてラッキー♪(´▽`)心なしかみんなの顔も輝いて見える。しかし百丈岩の広い方へ戻るとなると急にこわくなりへっぴり腰になりながら何とか戻る。

ピークで百丈岩の三角点を確認し、リーダーによる植物観察の講義も受けながら静ケ池を目指す。池のほとりで大きな蛇(アオダイショウ?)に遭遇し、蛇やウシガエルのエピソード話で笑笑。さらに鎌倉峡を目指すも鋭角での方向転換ポイントを見過ごし、リーダーの「待った」が掛り引き返す。ちゃんと標識(目立たないけど)があったのに・・・。「やってしまったなぁ」とみなで反省。

育ち過ぎた木々で展望が残念な展望所近くで早めの昼食を済ませ先へ進む。ウラジロの茂みを藪漕ぎしたり蜘蛛の巣に引っ掛かりながら鎌倉峡に到着。船坂川左岸の岩場歩きの始まりだ。まずは取っ掛かりの渡渉。上流なので水の流れは緩やかだが思ったより足の置き場の岩の間隔が広くて足が水の中に漬かりそう。ストックや枯れ枝を支えに四苦八苦しながら何とか渡りきり先を進む。そしてまたまた蛇登場。今度は山かがし。蛇シーズンらしい。川沿いの岩場は所々に鎖、ロープなどがあるものの足の置き場を間違えるとドボンどころか転落して大怪我になる。緊張の連続だが同時にワクワクもして来る。リーダーに先頭を行く様に促され、足場を確認しながら全身と頭をフル稼働で何度もヒヤリとしながら登ったり降りたりを繰り返す。(子供の頃に戻った感じでたのしー♪)先頭交代後、まもなく渡渉ポイントの標識を見つける。どこから右岸に渡れるのか皆目見当もつかない。どこを見ても怖い。しかし、さすがベテランのT先輩、少し降りて様子を眺めてから、こちらの岩からあちらの岩、ささっとあっという間に渡りきった。感嘆の眼差しで見ていたら「大丈夫、来られるから」の言葉とリーダーの足運びの指導もあり、みな無事に渡渉。その後もしばらく岩場を歩き、やまびこ茶屋そばの登山口に戻る。

岩場、峡谷の渡渉、ギリギリで何とか出来た感じだが達成感が半端なく、濃厚なトレーニングを経験させて貰えた喜びが大きい。岩場歩き初心者の私たちメンバーはみな「絶対自分たちだけでは経験出来ない!」と口を揃えつつ、写真も撮る余裕がないくらいハラハラ、ドキドキしながらも無事に達成出来た事をともに喜びながら帰途に着いた。

「騙されたと思って来てごらん」の言葉で誘われ、「増水前(梅雨入り前)に行けるのはラッキーです。」の言葉でお得感と共に導いて下さったリーダーのI先輩、渡渉に尻込みする私たちの前でささっとカッコよくお手本を見せて下さったベテランT先輩、本当にありがとうございました。狭い道も文句も言わずにこやかに車の運転をして下さったSさん、ご一緒させて頂けたみなさんに感謝致します。

ハラハラドキドキがワクワクルンルン変わっていく🔰に良いトレーニング場所でした。

みんなで楽しくぶん回し(氷ノ山・鉢伏山)

UPDATE 2025-06-09

【日 程】 2025/06/07(土)

【参加者】 6名

【コース】 福定親水公園Pー東尾根登山口ー神大ヒュッテー氷ノ山山頂ー氷ノ山避難小屋ー高丸山ー鉢伏山ー福定親水公園P

【記 者】 T.Y

昨年秋の鉢伏山、稜線上の見晴らしの良い場所で「あっちの方に見えるのが氷ノ山で、ぐるっと回る「ぶん回し」にもまたチャレンジしたいね。」という何気ない会話から、有言実行で実現した今回の山行。

「ぶん回し」とは、東尾根登山口から登り、氷ノ山山頂、鉢伏山、ハチ高原までをぐるりと一周する登山コースを指すようで、全長はおよそ19キロのロングトレイルです。

参加者6名、福定親水公園駐車場を起点に、氷ノ山の東尾根から登山開始。神大ヒュッテを経て氷ノ山山頂までの登りを順調に進む。山頂からは鉢伏山までの稜線がよく見えて、「今からあそこ歩くんやな〜」と全員で確認。

鉢伏山に向かいながら、背後に遠ざかっていく氷ノ山と、段々と近づいてくる鉢伏山との距離感の変化を感じながら、終始ペースは快調。徐々に視界が開け、鉢伏山への稜線がきれいに見え始めた頃に、「去年の秋はこのあたりから氷ノ山見てたねー」と思い出にも浸りつつ山行を楽しむことができました。

最後の鉢伏山への登りは、さすがに疲れが出たのか皆さん無言で黙々と登るも、計画より1時間ほど前倒しで登頂。ハチ高原のスキー場から下り、意外と長い駐車場までの車道歩きも含めて、19キロのぶんまわしを走破しました。

参加した皆さん、お疲れ様でした!

坂越アルプス 5座

UPDATE 2025-05-04

【日 程】 2025/04/26(土)

【参加者】 会員5名+ビジター1名

【コース】 坂越アルプス登山口ー西山ー亀甲山ー南宮山ー丸山ー向山ー向山登山口ー御崎

【記 者】 AKKOKKA

兵庫県赤穂市に「坂越(さごし)アルプス」がある

赤穂市といえば「牡蛎」で有名!

牡蛎好きの私はお山歩+牡蛎フライと行きたいところだが 今回はお預け・・・

播州赤穂駅に車を停めてJR赤穂線で一駅先の坂越駅まで

ここが今回のアルプスのスタート地点

坂越橋を渡り学校の脇を通り登山口に到着

坂越尾崎遊歩道と名付けてる通り 道は整備されとても歩きやすい

「西山151m」→「亀甲山206m」→「南宮山192m」→「丸山210m」→「向山197m」

と5座を歩く🏔

海を眺めながら 心地良い風と緑のトンネル

ドウダンツツジ(園芸種)ミツバツツジ、ウバメガシや

東屋あり ベンチあり アップダウンあり

坂越湾にはたくさんの筏も浮かんでいてる 「牡蛎の養殖」かなぁ~

南宮山から丸山までの間は「坂越と尾崎の山境石」と呼ばれる石積みが延々と続く

これは薪炭や肥料用の落ち葉などを採取する入会権をめぐって元禄八年に坂越村と

尾崎村の境界争いが起こり、100年余りの年月を経て決着した境界線の石積みとの事

令和の現在もそれが残っていることに歴史を感じた

向山を下山しここからは御崎海岸遊歩道を歩く

砂浜まで行きゴツゴツした岩場歩き

「ナマコ」発見! 海の生き物にテンション↑↑

穏やかな瀬戸内海と潮の香り これもまた気持ち良い

ようやく御崎まで歩く

ここまで8.3km 4時間半

ここからゴールの播州赤穂駅まではひたすらアスファルト・・・

地元の方から駅までのバスがあると聞き満場一致でバス乗車

運よくすぐにバスが到着して播州赤穂駅まで

次回は「牡蛎」山行がいいな ☆☆☆

新六甲全山縦走⑥

UPDATE 2025-04-04

【日 程】 2025/03/30(日)

【参加者】 会員5名

【コース】 阪急芦屋川駅ー岩梯子ー荒地山ー芦屋ゲートーゴロゴロ岳ー奥池ー(バス)ー阪急芦屋川駅

【記 者】 T.Y

新六甲全山縦走の第六段。春の陽気から一転、この日は寒の戻りで肌寒さを感じる中、会員5名で芦屋川駅をスタート。

きれいに咲いたツツジを楽しみながらしばらく登ると、大きな岩がそびえ立つ岩梯子に到着。一般の登山道ながら、険しい岩のルートにドキドキ。Y師匠が先導し、両手を使って三点支持で注意しながら岩場を超えていく。途中、垂直に近い大きな岩へのチャレンジを検討するも、流石に全員がクリアするのは厳しいかなと断念。それでもザックを降ろさないと通れない新七右衛門嵓(しんしちえもんくら)という岩の隙間を苦戦しながら通り抜け、荒地山に到着。全身を使ったせいか、腹減った〜と早めのランチタイム。

荒地山から芦屋ゲートに下り、芦屋森の会ルートの整備された登山道を通ってゴロゴロ岳に向かう。ゴロゴロ岳?どんなところ?と想像を膨らませながら歩みを進め、山頂に到着。ゴロゴロというイメージとは少し違った、こじんまりしたかわいい山頂だった。後で由来を調べたところ、計測当時は565.6m(現在は565.3m)だったことから、5656(ごろごろ)という説があるとのこと。

ここで、次回のルートを確認しつつ、奥池へ下山してバスで芦屋川駅へ。本日の登山はここで終了したものの、師匠の「おしゃれなカフェ」リクエストで、全員でおいしいコーヒーを楽しんでから帰宅。

新六甲全山縦走はこれで最終回の予定でしたが、うれしいことに、まだ次回が予定されているようです。次回の案内をお楽しみに。