三田市・羽束山周回コース

UPDATE 2025-06-26

【日 程】 2025/06/22(日)

【参加者】 会員6名

【コース】 香下寺駐車場登山口ー甚五郎山ー羽束山ー宰相ケ岳ー駐車場

【記 者】 わんわん

三田市にある羽束山(はつかさん)に行ってきました。こんな近くの山で、大先輩方とご一緒しましたが、6人全員とも初めてのお山。こんなことってあるんですねー。

当日は曇り空で風が心地よい。低山ですが、暑さは乗り切れる程度。甚五郎から登った方が歩きやすいとの情報で、反時計回りで回ります。確かに、登り始めは岩の道で傾斜もあります。登りに使って正解。羽束山頂には羽束神社と観音堂あり、古来から信仰の山のようでした。晴れていれば有馬富士や三田市街地が一望できたと思われますが、今日は霞がかかっているため、はっきりとは見えず。下りは宰相ケ岳に降りますが、足場は滑りやすく注意が必要です。

ゆっくり歩いて3時間20分。ピークが3つ取れて、見晴らしがあり、適度に坂もある、亀岡から下道で1時間強で行ける。この日は行きませんでしたが、帰りに丸山湿原に寄ることも可能、となかなかお得感のあるお山でした。

取立山

UPDATE 2025-06-15

【日 程】 2025/06/12(木)

【参加者】 会員4名

【コース】 🅿️→取立山→こつぶり山→大滝→🅿️

【記 者】 スエ子

名前の由来…年貢の取立てが厳しかったから。

師匠からはГ(とったて山)っていいやー。(とりたて)言うたらかわいそやん。」と。

今は、山に癒されたり、自分を試してみたり、色々な形で山を歩いて遊ぶけど昔は……大変やったやろなぁ。

花も終わりでしたが、

白山、別山、経ヶ岳を見ながら山の計画が止まらない〜!

師匠の歩き方講座や、みんなと山の話しでゆっくりとったてやまを楽しみました。

スリル満点の岩場!!百丈岩・鎌倉峡

UPDATE 2025-06-10

【日 程】 2025/06/08(日)

【参加者】 会員5名 + 会員外1名

【コース】 やまびこ茶屋ー百丈岩登山口ー百丈岩ー静ケ池ー鎌倉峡入口ー百丈岩登山口

【記 者】 okaQ

鎌倉峡を川に沿って岩場歩きがメインの山行との事。果たしてどんなトレーニングが待っているのやら。亀岡組の移動中の車で「ドボンありかな~?」「どうやろ」などと話しているうちにやまびこ茶屋Pに到着。登山口周辺は離合困難な細い道のため、SさんのJR組のお迎え往復を亀岡組は心配しながらやまびこ茶屋Pで待機。何事も無く、にこやかにSさんとJR組が到着、ひと安心で全員集合。

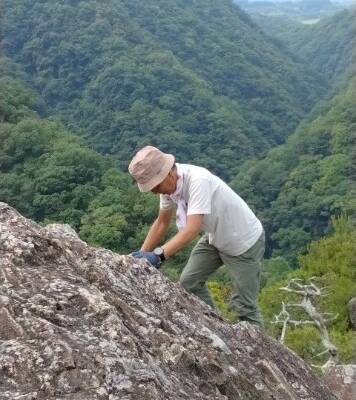

トイレ左横の登山口から百丈岩を目指す。急登をしばらく登ると鎖場に到着。一気にドキドキしてくる。岩場登りの基本、「三点支持」「足の置き方」のアドバイスを受けながら慎重に一歩一歩登る。登り切ったところに花壇があり植えられた可愛らしい花に「ほっ」とさせられる。「こんなところに植えられてるんや~」と水やり用に積まれた沢山の水入りペットボトルにも感心し、顔を正面に向けると大迫力の百丈岩!しかも垂直の岩壁を登っている人がいる!!

見るからにまさしく先端、ろうそく岩へ「気を付ければ行けるよ」の言葉にここまで来たら行くしかない!下を見ないように足運びに集中して一歩ずつ進む。そしてついにろうそく岩の上に立つ。やったー!!こんな経験ができるなんて、なんてラッキー♪(´▽`)心なしかみんなの顔も輝いて見える。しかし百丈岩の広い方へ戻るとなると急にこわくなりへっぴり腰になりながら何とか戻る。

ピークで百丈岩の三角点を確認し、リーダーによる植物観察の講義も受けながら静ケ池を目指す。池のほとりで大きな蛇(アオダイショウ?)に遭遇し、蛇やウシガエルのエピソード話で笑笑。さらに鎌倉峡を目指すも鋭角での方向転換ポイントを見過ごし、リーダーの「待った」が掛り引き返す。ちゃんと標識(目立たないけど)があったのに・・・。「やってしまったなぁ」とみなで反省。

育ち過ぎた木々で展望が残念な展望所近くで早めの昼食を済ませ先へ進む。ウラジロの茂みを藪漕ぎしたり蜘蛛の巣に引っ掛かりながら鎌倉峡に到着。船坂川左岸の岩場歩きの始まりだ。まずは取っ掛かりの渡渉。上流なので水の流れは緩やかだが思ったより足の置き場の岩の間隔が広くて足が水の中に漬かりそう。ストックや枯れ枝を支えに四苦八苦しながら何とか渡りきり先を進む。そしてまたまた蛇登場。今度は山かがし。蛇シーズンらしい。川沿いの岩場は所々に鎖、ロープなどがあるものの足の置き場を間違えるとドボンどころか転落して大怪我になる。緊張の連続だが同時にワクワクもして来る。リーダーに先頭を行く様に促され、足場を確認しながら全身と頭をフル稼働で何度もヒヤリとしながら登ったり降りたりを繰り返す。(子供の頃に戻った感じでたのしー♪)先頭交代後、まもなく渡渉ポイントの標識を見つける。どこから右岸に渡れるのか皆目見当もつかない。どこを見ても怖い。しかし、さすがベテランのT先輩、少し降りて様子を眺めてから、こちらの岩からあちらの岩、ささっとあっという間に渡りきった。感嘆の眼差しで見ていたら「大丈夫、来られるから」の言葉とリーダーの足運びの指導もあり、みな無事に渡渉。その後もしばらく岩場を歩き、やまびこ茶屋そばの登山口に戻る。

岩場、峡谷の渡渉、ギリギリで何とか出来た感じだが達成感が半端なく、濃厚なトレーニングを経験させて貰えた喜びが大きい。岩場歩き初心者の私たちメンバーはみな「絶対自分たちだけでは経験出来ない!」と口を揃えつつ、写真も撮る余裕がないくらいハラハラ、ドキドキしながらも無事に達成出来た事をともに喜びながら帰途に着いた。

「騙されたと思って来てごらん」の言葉で誘われ、「増水前(梅雨入り前)に行けるのはラッキーです。」の言葉でお得感と共に導いて下さったリーダーのI先輩、渡渉に尻込みする私たちの前でささっとカッコよくお手本を見せて下さったベテランT先輩、本当にありがとうございました。狭い道も文句も言わずにこやかに車の運転をして下さったSさん、ご一緒させて頂けたみなさんに感謝致します。

ハラハラドキドキがワクワクルンルン変わっていく🔰に良いトレーニング場所でした。

清掃登山 明智越

UPDATE 2025-06-02

【日 程】 2025/06/01(日)

【参加者】 会員15名+会員外2名

【コース】 保津町登山口-明智越-高瀬山-保津川沿いの林道出合い

【記 者】 里山

6月第一日曜日に、毎年行われる清掃登山。今年は明智越へ。

霧雨けぶる・・・と言えば聞こえがよいだろうか、外に居続ければ結構濡れる雨の中、9:30保津橋北詰の公園を出発した。あと数十ⅿで登山口というカーブに差し掛かった時、前方からただならぬエンジン音。一行の先頭部分に無人の田植え機が突っ込んできた! 幸い上手に避けたので怪我人が出なかったが、このアクシデントで気分が悪くなった参加者一名がY師匠に付き添ってもらって帰ることになり、残りの15名で清掃登山開始。

明智越は、最初しばらくが濡れると滑りやすいところ。「今日はここを下るのでなくて良かったなぁ」と思いつつ、ゴミを探しながらゆっくりと進む。前述のアクシデントで時間を食ったこともあり、昼食場所には予定より30分遅れの11:30に到着。このころには雨も止み、協賛してくれた企業からの差し入れのジュースで昼食タイム。 ここで、お別れしていたY師匠から電話が入る。本日の解散予定地まで愛車の軽トラで来て、コースを逆向きに歩いて迎えに来てくれるそう。休憩を終えて歩き出し、ほどなく再会。

コースにした高瀬山へは明智越の途中から分かれて南下する。自治体推奨の明智越ルートは北東に直進だが、南下するルートは、里山あるあるで何度も道の分岐にぶつかり正しい道を選ぶのが難しい。その都度、Y師匠の解説とともに道確認。13:00過ぎに解散予定地に着いた。

拾ったゴミをまとめたらゴミ袋1つ分。みんなに配ったゴミ袋がゴミの大半という感じ。「登山者のマナーが良いのだ」と喜んだのも束の間、林道わきに廃棄物がたくさん。まとめたゴミ袋をもう一度開けてゴミを拾い集めた結果、7袋分のゴミとなった。これらのゴミは、京都市が準備してくれた「特別製のボランティア用ゴミ袋」に入れてあるので、指定された保津峡駅前の回収場所へ持っていけば無料回収してもらえるとのこと。Y師匠の軽トラで運んでもらう。ありがたや、ありがたや。

かくて解散。京都方面の参加者は保津峡駅へ。亀岡方面は川沿いの林道を歩いて帰る。斜面の崩落で車は通れないが歩くなら通行可。トロッコ列車や保津川下りの舟に向かって明るく手を振りながら歩き、15:00前に朝の出発場所へ戻った。

生駒山・絶景と古社寺とツツジロール

UPDATE 2025-05-19

【日 程】 2025/05/11(日)

【参加者】 会員7名

【コース】 瓢箪山駅ーなるかわ園地「ツツジロール」-神感寺ーぼくらの広場ー大原山ー暗峠-生駒山-宝山寺-生駒駅

【記 者】 atsuko.y

生駒山と言えば奈良方面の登山の時、「あれが生駒山ですね」と存在感のある山。そして遊園地、ケーブル、ドライブウェイ、夜景と言ったワードが出てくるが、おっとどっこい!何と奈良時代からの奥深い歴史と謎めくパワースポットが沢山ある。はたまたいくつものハイキングコースが整備されている興味深い山。

何といっても、ツツジのベストシーズン。朝のうちに満開のツツジロールを満喫したいのでこのルートを選ぶ。

近鉄電車もアクセスよく京都駅から全員が座れ、1時間15分で瓢箪山駅に到着し、予定通りスタートする。商店街と住宅街を通り抜けて客坊谷ハイキングコースの指標にたどり着く。そこで登山学校のK先生から地図読みの質問。 縮尺・距離・時間は?今の標高は?コンパスを使って、何度の道?どれも自信をもって答えられず、えらいこっちゃ(汗)今更ながら地図読みの大切さを実感する。習得いたします!ご指導に感謝しかない。

客坊谷ハイキングコースは中々の急登と階段。1時間半頑張ったその先には、様々なピンクや赤白の圧巻のひらどつつじの楽園。皆でスマホ片手に「うわあー凄い」と叫び声。ツツジロールとは上手く名付けられたものでピンクのロールケーキを連想させる。次に4体の龍の石像がある神感寺。そして「僕らの広場」では大阪の街はもちろん、淡路島や六甲山まで見渡せる絶景ポイントに感動。暗峠では大阪府東大阪市と奈良県生駒市の境目の指標をパチリ。1時間黙々と歩き生駒山の山頂へ。遊園地の汽車ポッポの敷地内にある三角点を確認してランチ後下山開始。日本最古のケーブルカーに心惹かれたが次回の楽しみとした。現世のあらゆる願いを叶えるという宝山寺へお参りし参道を下って生駒駅に到着し近鉄電車にて帰路に就く。5時間40分 10.0㎞ 予定通り実施でき皆さまのご協力に感謝。何か所もの絶景にも励まされる山で、好きになる。なので 次回は違ったコースで登ってみたいと思う。