【日 程】 2025/06/21(土)

【参加者】 三世代の4名

【コース】 裏道登山道〜ヴィア・フェラータ〜中道登山道八合目〜富士見尾根〜富士見岩展望台〜一ノ谷登山道

【記 者】 へっぴりゴシ

鉄の道…らしいです。知らんけど(笑)

6月21日朝6時20分頃、京都を出発して向かったのは、鈴鹿の御在所岳。

最近の御在所は駐車場の争奪戦が激しく、早出はもはや登山の一部。

でも今回はラッキー♪ 4人だけのミニマムパーティー、しかもY師匠のバモス(小回り最高)で草むらスレスレの端っこスペースにピットイン成功!

降りて早々、元気なヒルが一匹「おはようございま〜す」とばかりに登場。

ヒル♡ラブのY師匠、テンション高めで嬉しそうに戯れておられました。

中道登山道は通行止めの影響で、登山者は裏道へ流れがち。

我々も裏道スタート。

…が、いきなりしんどい。毎度ながら、藤内小屋までもうすでにバテ気味💧

ただ救いは、天気予報を裏切って御在所の上空にかかる雲。

日差しを遮ってくれて、風さえ吹けばけっこう涼しい。風さえ吹けば、ね。

そんなとき、隊列の後ろからY師匠がひと言。

「坂は照る照る、鈴鹿は曇る、て歌しっとるか〜?」

…知らんて(笑)帰ってから調べたら「鈴鹿馬子歌」という古い民謡らしい。

鈴鹿の天気は、京都を出る時は晴れてても関ヶ原あたりから雲行きが怪しくなる。

太平洋からの湿った空気が伊勢湾からモクモク〜ってなって、南北の縦のラインで天気が急変。

これまで何度もあるある。

でもこの日はなんとか一日もってくれました。ありがたや🙏

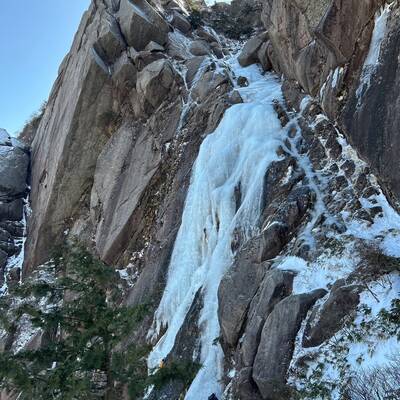

藤内小屋で一服して、いざ“鉄の道”へ

ウサギの耳の岩のあたりから一般道を外れて、ヴィア・フェラータの取り付きへ。

人があまり入らないので、道は薄っすら、道っぽいモノを辿る感じ。

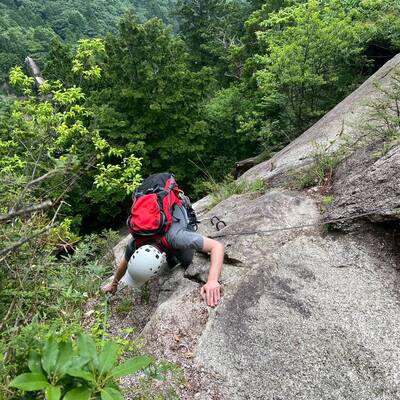

最初は、岩に設置された鉄のハシゴからスタート。

ワイヤーロープはあるものの、用心深い我々はフィックスロープを張ってプルジックで確保しながら登るスタイル。

登りきった先は、風化した砂利のザレ場。足元注意で気が抜けない。

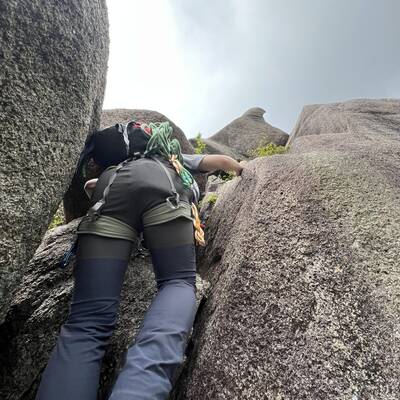

次はクラックに沿って登り、その先で見慣れない大岩が登場。

「これ、前来たときあった?」と首をかしげつつ、Y師匠にロープ出してもらってクリア。

またまた鉄ハシゴ登場。まさに“鉄の道”!

世代もバラバラ、ネタもバラバラ(笑)

途中、話題は関西ローカルCMの話に。

子ども枠のO隊員、親世代のH隊員&へっぴりゴシ、そしてお爺ちゃん枠のY師匠。

完全なる三世代構成なので、CMの話でもジェネレーションギャップ炸裂!

「それ知らん」「あったあった!」の応酬で登りもなんとなく楽しい。

高度感あるポイントも多く、時折吹く風と岩の冷たさが心地よい。

まさに“自然のアスレチック”!

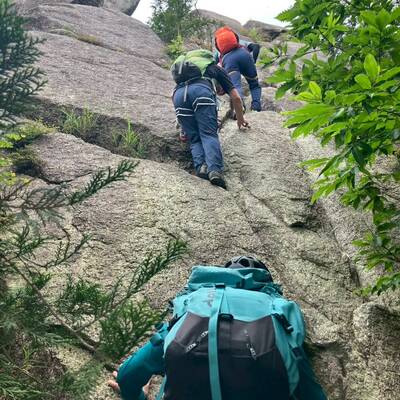

そして(舌を巻いて発音)ヴィア・フェラータ核心部、20mほどの岩登り。

右側は切れ落ちているスリル満点のセクション。

Y師匠がクラック沿いにトップで進み、我々はビレイで続く。

中道登山道に合流し、八合目(標高1111m)でひと息。

常に1番を目指す野心家には最高の語呂の良さ。

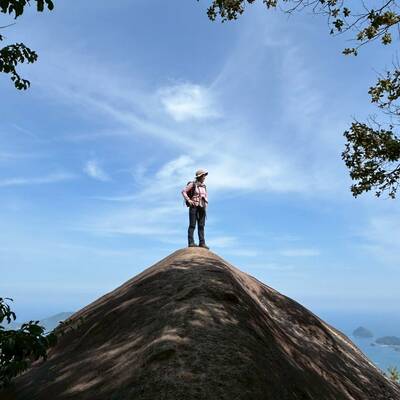

最後の仕上げは富士見尾根

休憩後は中道を外れて富士見尾根へ。

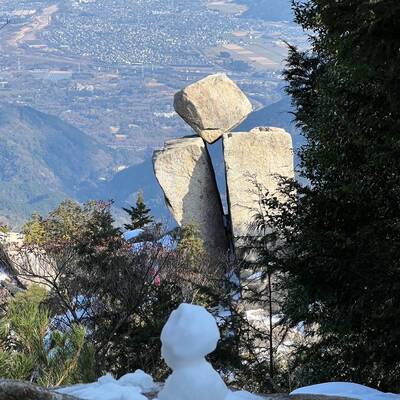

岩をよじ登り、ロープウェイや大黒岩が見えるスポットに出る。

最後の岩尾根も確保してもらい、皆さん無事に登りきり!

富士見岩展望台にひょっこりハンしてみたけど、曇天で富士山もどこへやら。

展望台はスルーして、山頂の食堂のカレーうどんに後ろ髪を引かれつつ、そのまま一ノ谷登山道で下山開始。

ここからが長い…ずっと林間なので景色も変わらず、ちょっと単調。

途中、奇岩や展望箇所もあるけど、基本「黙々と下る」モード。

しかし、足元の根っこの多さは半端なく、引っかからないように注意は必要

そして京都へ…戻ったら、暑っ!

下山後は珍しく温泉も下山飯もスルーして、早めの京都帰還。

…が、京都に着いた瞬間、思わず叫ぶ。「あっつ!!!」

鈴鹿の涼しさが恋しい午後でした。