鎌倉谷山その他山行

UPDATE 2025-12-07

【日 程】 2025/11/30(日)

【参加者】 会員3名

【コース】 葛川中学校〜伊賀谷山〜八丁池〜鎌倉谷山〜葛川中学校

【記 者】 OT

晩秋から初冬にかわる、最高の天気の中、葛川中学校からの山歩きに行ってきました。ちょっと肌寒くて日差しが心地よい。山頂は散っているものの、三千院はグラデーションで紅葉が見頃のようです。

5−6年前にY師匠が遭難の捜索でやってきて、どんなところで道迷いしたのか見に来たとのこと。はっきりした登山道のないところで地図読みの練習をしたかった私にとってはうってつけの登山となりました。

葛川中学校脇の傍を通る、江賀谷(本来は、伊賀谷らしい)沿いから入山。P1 640 mまでの急登を登る。分かりづらい尾根と谷でできているピークで難しい。足元の獣の踏み跡、5-10m先の地形、折れた尾根の先の方の遠くの地形を全てよくみて、尾根筋を見失わないように歩く。尾根から少し外れたところが歩きやすく、踏み跡も多いが、離れすぎると歩きづらい上に地形を見失いやすいので注意。

一気に登りきりP1をすぎると傾斜がなだらかにP2からコルに降りて登り返すが、この地形読みがまた技術が必要。支尾根に入りこまないように気をつける。木の根っこから地面の高さを見て、一番なだらかなところを見つけて歩く。

コルは地形図に現れない10m未満のものもあったりするから、数を数えたりするとかえって間違いやすい。そもそも自分が気づかないうちに曲がったり、尾根が別れたりしているから、慣れないうちは、地形が複雑になるチェックポイントを予め控えておき、その周囲では何回でも立ち止まるのが良い。

江賀谷に合流するところまで降りて、八丁平に。アクセスしづらいところだが数人のハイカーや写真撮りに出会う。落ち葉もある急登をやってきたからか、意外と足がつかれていて、適温の平地歩きに心が休まる。

鎌倉谷山(地図では鎌倉山と記載)に向けて登り返しオグロ坂からの合流点を曲がったところで、地形がさらに複雑になる。コルや分かりづらい支尾根の繰り返し。支尾根はしばらくは歩けても、いきなり切れて谷に落ちているのがほとんどで、道迷いの挙げ句、滑落・遭難に至るのも納得できる。谷に降りても、普通の登山靴でロープ無しだと、転倒あるいは滝から滑落するのが関の山である。もし支尾根に入った場合は、すぐに間違いに気づき戻ることをためらわないのが大事。

帰りはあえて分かりづらい尾根の方から、ここはGPSにも頼って下山。

落ち葉があって柔らかく急なところをあえて降りたりして、この一年でフラットフッティングも少しはできるようになったなぁと自負しつつ。。。

なんてことない里山ですが、言葉にしきれないほどの学びがある山行になりました。「地図読み」とは言いますが、眼前にある「地形読み」に時間をかけることがまず大事で、それができれば自ずと地形図との照合ができるようになるのだと思います。

雪山ではトレースが無いところを歩くことも多く、これからいくらでも鍛えようがありますね!

駒の尾山〜後山縦走例会山行

UPDATE 2025-12-01

【日 程】 2025/11/29(土)

【参加者】 会員7名

【コース】 駒の尾山登山口ー駒の尾山ー鍋ヶ谷山ー船木山ー後山の往復

【記 者】 S.S

後山は岡山県最高峰、駒の尾山から後山まで、ピストン縦走をしてきました。

登山口から約1時間で、駒の尾山の山頂に到着、そこから360°の眺望が得られ、遠くに雲海も見られた。いよいよ後山まで稜線を縦走していく。残念ながら、笹の背が高く、周囲を見ながらとはいかなかったが、所々の切れ間の眺めを堪能する。鍋ヶ谷山、船木山とたどり、後山に到着し、そこでお昼をとり、復路に。

今回、Tさんに先頭をお願いした。遅すぎることも早すぎることもなく、登りでも下りでも同じペースで歩いてくださった。とても勉強になりました。おかげで、登山口への下りでは、暖かい日差しの中、落ち葉をサクサク踏みながら、みんなでワイワイ楽しく歩けました。初冬の気持ち良い山行でした。

美ヶ原と松本城攻めその他山行

UPDATE 2025-12-01

【日 程】 2025/11/08(土)~2025/11/09(日)

【参加者】 会員8名

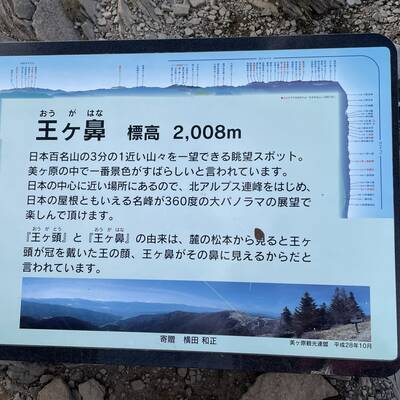

【コース】 1日目:美ヶ原・王ヶ頭・王ヶ鼻周辺ハイキング

2日目:松本城攻略

【記 者】 Mt.Boku

美ヶ原(王ヶ頭、王ヶ鼻)と霧ケ峰(車山)といえばどちらも百名山⛰️である。

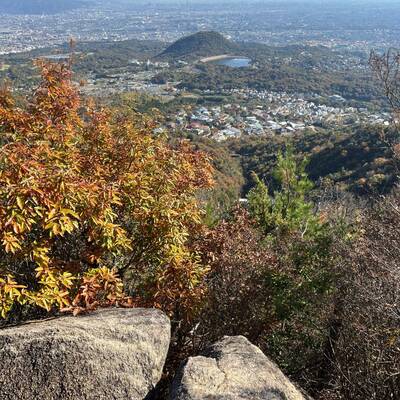

翌日の天気が悪いので、予定を変更しこの日のうちに美ヶ原で景色を楽しむことにした。スニーカーでだらだら散策できる山であり、ほぼ観光、場違いな山スタイルなのは私たちくらいだが、2000m近いからそれなりに気温も低く薄着の観光客は寒そうである。山本小屋駐車場から美ヶ原パノラマコースを王ヶ頭を超え王ヶ鼻までのんびりとした高原歩き。片道約4kmあり(1時間20分ほど)、それなりに距離はある。美ヶ原の売りである360度のパノラマ、初冬の北アルプス〜中央〜南〜八ヶ岳を眺め、八ヶ岳の横に雲に浮かぶ富士山もぼんやりではあるが拝むことができた。途中の事故渋滞がなく早く着けばもう少しすっきりした景色が眺められたであろう。掲載の写真にはほとんどの山が写っているので目を凝らして山探しをしてみください。

さてさてお宿はというと‥

これまた昭和レトロな民宿風の温泉旅館、車山スキー場の真ん前で何やら懐かしいスキー合宿風のお宿。料理は信州のおばちゃんの手作りらしいおかずが並び、鴨鍋に信州そば、馬刺し、イワナ、洋風の揚げ物までついてどれも美味しいし食べきれないほど。横の客がええ歳の女子😁ばかりの山活団体に疑問を持ったのか、「そんなに山に行って黒一点(師匠のこと)以外皆さん家族とかどうしてるの?🫨」と心配され、「家族皆、諦めてま〜す」とかわしておいた😆。温泉もアルカリ泉♨️でお肌スベスベ、身体の芯までしっかりと温まる。

夜半より風も強くなり、翌朝はまさに霧の霧ヶ峰、横殴りの雨も嫌なので車山は諦め、朝から皆で温泉につかり♨️、松本城🏯見学に変更。運良く一番近い駐車場に滑り込み、城攻めに向かう。曇り空に浮かぶ黒い松本城は晴天時よりカッコよく見える。行けば20分待ち(帰りには60分待ちになっていた)、列に並んで黒門より入城するが、城内は細い急な階段で上りと下りがすれ違うので大渋滞、サイズのでかい外国の方だとすれ違いできないほど。急な階段は頑張って足を上げても上の段に引っかかりそうだし、スカート女子たちは上るのに一苦労、天守閣とはそういうもの、「姫には無理やなぁ」とか「大勢敵が攻め込んでも簡単には登って来れんように作ってある」と感心しながらおとなしく順番待ち、警備の指示に従って歩く。松本市内は曇り、当然天守閣からは山は全く見えず、まあ山が見えるくらいなら城攻めには来てないな、と変な納得をして天守閣から降りるが、入城から城脱出まで約1時間半を要した。早々に松本を離れ、観光なら土産は必須、PAで美味しいリンゴ🍎を見つけて皆で爆買い、帰路に着いた。ほんまに観光や〜、けど山仲間と楽しい時間を過ごすことができた😊

新六甲全山縦走⑦最終回その他山行

UPDATE 2025-11-26

【日 程】 2025/11/23(日)

【参加者】 5名(会員)

【コース】 阪急夙川駅=柏堂町…ガベノ城…奥池分岐…観音山(展望台)…甲山北側登山口…山頂…鷲林寺…甲山大師BS=夙川駅

【記 者】 kamemaro

一昨年の秋から涼しい季節を選んで行ってきた「新六甲全山縦走⑦」も、最終回にふさわしい良い天気の恵まれて終了しました。

今さら六甲?なぜ新六甲全山縦走??かと言いますと、「六甲全山縦走56㎞」とかで行われてきたコースが、実は約47㎞であったとのニュースを聞きました。またこの全縦を終えた方々から、「車道が多く、六甲最高峰を越えると宝塚まで退屈なコース!」と聞いたので、それなら「退屈しない面白いコース」で六甲山中を歩いてみようと思い立ったのです。登山を志す者として主な山や興味を持つ場所を自由なコースでつなぎ、真夏を避けて7回に分けて歩きました(他に番外が1回あります)。そのポイントを下記に記載しておきます。(詳細は、山行レポートの中にありますのでご覧ください。)

コース基点:JR塩屋駅 通過する地点:鉢伏山・旗振山・鉄拐山・栂尾山・横尾山・東山・那須神社・高取山・高取神社・神電鶯越駅・イガヤ谷東尾根・妙号岩・菊水ルンゼ・菊水山・鍋蓋山・再度山・布引貯水池・天狗道・摩耶山・アゴニー坂・新穗高・石楠花山・シェール槍・穂高湖・ダイヤモンドポイント・水晶山・ノースロード・阪急池・六甲山ビジターセンター・堡塁岩・889.6m・西おたふく山・六甲最高点931.3m・蛇谷北山・東おたふく山・荒地山・ゴロゴロ岳・ガベノ城・観音山・甲山・鷲林寺:終点(番外コース:ロックガーデン・横池・七兵衛山・打越山・十文字山)

最終回7回目は、ガベノ城という面白い名前と、ルートの点線記号(岩尾根らしい?)に釣られて登ってみましたが、歩きよい問題のないルートでした。観音山展望台では、六甲の最東端とあって紀州の山から琵琶湖東岸、丹波山地まで見渡せる展望はバツグンの山でウキウキ気分でしたが、甲山は、山頂の周りに立木が多く、全く見晴らしがない期待外れの山でした。

近くにあってもなかなか登る機会がなく開発され尽くしたと思っていた六甲も、北面に入ると「これ、ホントに六甲?」と思わせる山々が続き、登山者にもほとんど出会うことがありませんでした。また機会があれば北面の谷にも登ってみたいと思っています。

紅葉満喫の釈迦ヶ岳!ニャスカの地上絵も!その他山行

UPDATE 2025-11-23

【日 程】 2025/11/22(土)

【参加者】 会員3名

【コース】 朝明渓谷駐車場ー中尾根コースー釈迦岳ー猫岳ー羽鳥峰ー朝明渓谷駐車場

【記 者】 T.Y

この日は会員3名で鈴鹿セブンマウンテンの一つである釈迦岳へ。中尾根ルートで釈迦岳に向かい、そこから猫岳、羽鳥峰を回る周回コース。

ちょうど明るくなり始めた時間に朝明渓谷の駐車場をスタート。綺麗な紅葉とひんやりとした空気の中、心地よく尾根道を進む。標高900メートルあたりからは険しい岩場となり、その変化も楽しみながら朝9時に釈迦ヶ岳登頂。天気が良く、東の方角には四日市と名古屋まで見渡せた。

ゆっくり休憩したあとは猫岳を経由して羽鳥峰へ向かう。今度はザレ場で滑りやすい下りが続き、小股で足をフラットに着け、ゆっくり慎重に進む。羽鳥峰に登頂し見下ろすと、その先にはニャスカの地上絵とも言われる有名な猫のオブジェが!一体だれが作ったんやろーと話しながら、ゆったりとランチ休憩。ここから駐車場へは沢沿いのルートを進む。そこでまた、きれいな紅葉を楽しめた。

ゆっくり休憩しながらもお昼12時に下山。それほど長い歩行ではなかったが、見事な紅葉、自然豊かな尾根道と沢沿いルート、険しい岩場、山頂からの眺望、ザレ場の難しい下り、そして謎多きニャスカの地上絵と、色々てんこ盛りで楽しい山行だった。