【日 程】 2025/08/30(土)~2025/08/31(日)

【参加者】 5名

【コース】 上山高原〜上山=(車)=小ヅッコ登山口〜小ヅッコ〜大ヅッコ〜扇ノ山 (ピストン)

【記 者】 へっぴりゴシ

2025年へっぴりゴシ例会山行当番企画

ってことで、自称「星の王子さま」(いや、殴らないで💦)こと、「星のおじさま」プレゼンツ!

昨年に続く第二弾は“三百名山・扇ノ山で優雅に星空観察⭐”

今年の残雪期に訪れて「これはみんなにも味わってほしい!」と思った、山頂避難小屋と星空を体験していただく企画です。

ちなみに、参加してくださったY師匠夫人とYM隊員は初扇ノ山、そしてY師匠はなんと約40年ぶり。タイムスリップ山行の始まりです。

◆京都出発〜福知山IC事件

朝はゆっくり目に京都を出発。

ところが、リーダーへっぴりゴシ、運転しながらおしゃべりに夢中になり、高速の乗り換えをスルーして福知山ICまで直進。

「…マヌケリーダーですみませぬ_(;ω;`」)」

余計な高速代と時間を献上し、皆さんに平謝り・・・すみませーん!

◆上山高原でプチ登山

10時半頃に上山高原に到着。車外に出ると熱気がム〜ン⤵︎

でも、さすが高原!京都よりも風が爽やかで一安心。

荷物は車にデポって、まずは手ぶらで有名な展望台へ。

10分足らずで到着すると、360度ビュー!ただし展望台そのものはダリの絵に出てきそうな「ひん曲がり仕様」でちょっとスリル…。

5人で「大丈夫かこれ?」と恐る恐る登り、扇ノ山や日本海、連なる山並みを楽しんでからサッと車まで下山。

◆小ヅッコ登山口へワープ

下山後は歩いて小ヅッコ登山口まで行く予定でしたが、Y師匠の「車で行こう」の鶴の一声。

約1時間分を車でワープ。んー、なんて合理的!これがカロリー消費ZERO山行の始まりでした。

途中で「水との触れ合い広場」に立ち寄り、今回の山行用の水を各自で給水。

「この水、絶対ブナ林のエキス入ってるよな〜」と勝手な妄想を膨らませながらゴクリ。

◆ブナ林に癒される登山開始

11:40、小ヅッコ登山口から登山開始。最初の急階段はものの数分で終わり、すぐに広がるのはブナの森!

「綺麗やなぁ〜🤍」「癒されるなぁ〜🤍」と感嘆の声があがります。

SG隊員と私は「食べられるキノコないかなぁ?」とハンター目線でキョロキョロ。

ブナに見惚れて歩いているうちに、小ヅッコのピークは気づかぬ間に通過。起伏が少なすぎて「あれ?もう大ヅッコ?」状態。

12:30、大ヅッコでお昼休憩。消費カロリー以上に摂取カロリーを積み重ねる一同。

◆扇ノ山山頂と避難小屋

ここから少し下って最後の登り、ゆるいピクニック気分のまま13:30に山頂へ到着。

2時間足らずの“消費カロリーZERO山行”でゴール!

山頂にはガラス張りで可愛い避難小屋。

中は清潔で、オシャレな階段を登れば四方がガラスに囲まれた明るい空間。

「綺麗な小屋やなぁ〜」「見晴らし最高やなぁ」と全員ご満悦。鳥取県の皆さま、ありがと〜!

その後は「山トイレ事情座談会」で盛り上がる。八海山は・・・農鳥小屋は・・・富士山は・・・

◆夕飯は無限鍋&お酒タイム

17時頃から夕飯準備。SG隊員の提案「キャベツとニラと水餃子の無限鍋」は大好評!

〆の雑炊までしっかり食べ、さらにアルコールタイム突入。

ビール、ワイン、ウイスキー、梅酒を開けながら話も弾みました。

◆星空観察会

外に出ると、多少は雲がかかっているが、普段見えないほどの星の数々✴︎

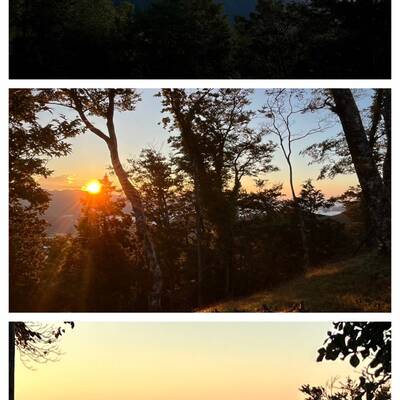

雲のように空にかかる天の川、夏の大三角、北斗七星、流れ星、そして人工衛星が次々と現れる贅沢な夜空ショー。

「こんなに人工衛星見たん初めてや」とY師匠もびっくり。

21時過ぎに消灯。

◆翌朝はホットサンドモーニング

翌朝4時、Y師匠の湯沸かし音で全員起床。

Y利休による紅茶をいただいて身体を覚まし、5時には小屋の窓から日の出を拝む🙏

朝食は豪華ホットサンド。Y師匠とSG隊員に下ごしらえをしていただき、焼き名人のYM隊員にせっせと焼いてもらい、肉系サンドとアンコ系サンドを美味しくいただきました。

初めてのホットサンドに一同ニコニコ。初物をいただいて「これで長生き確定や」とY師匠はご満悦。

◆お地蔵さま探しから温泉・海鮮丼まで

アルプスの縦走では味わえない、朝のゆっくり流れる時間を過ごし、お世話になった避難小屋を掃除して、7時半頃に下山開始。

帰路のブナ林も美しく、早く歩くのは勿体ないので小ヅッコ過ぎたあたりで「木の穴に祀られたお地蔵さま」を探すミッションを追加。

みんなでキョロキョロ探し、ついに小さな布団に包まれた可愛いお地蔵さまを発見。「ありがたや〜」

そんな遊びをしていても9時前には登山口にゴール!今回の山行の最後の目的である湯村温泉「薬師の湯」でのNY♨︎タイム。

熱めのお湯でリフレッシュして極楽気分。さらに今回はおまけがあり、昨日山の上からの眺めで海が見えたので、「丹波牛の肉よりも海の幸が食べたい!」とのリクエストにお応えし、車を北へ進めて「道の駅 山陰海岸ジオパーク浜坂の郷」で丼からはみ出るほどの海鮮丼(¥1,900)で更に極楽気分。

◆まとめ

消費カロリー ≒ ゼロ

摂取カロリー = 無限大

結果 → 美味しく太って京都へ帰還🚗=3=3

おしまい。