紅葉満喫の釈迦ヶ岳!ニャスカの地上絵も!

UPDATE 2025-11-23

【日 程】 2025/11/22(土)

【参加者】 会員3名

【コース】 朝明渓谷駐車場ー中尾根コースー釈迦岳ー猫岳ー羽鳥峰ー朝明渓谷駐車場

【記 者】 T.Y

この日は会員3名で鈴鹿セブンマウンテンの一つである釈迦岳へ。中尾根ルートで釈迦岳に向かい、そこから猫岳、羽鳥峰を回る周回コース。

ちょうど明るくなり始めた時間に朝明渓谷の駐車場をスタート。綺麗な紅葉とひんやりとした空気の中、心地よく尾根道を進む。標高900メートルあたりからは険しい岩場となり、その変化も楽しみながら朝9時に釈迦ヶ岳登頂。天気が良く、東の方角には四日市と名古屋まで見渡せた。

ゆっくり休憩したあとは猫岳を経由して羽鳥峰へ向かう。今度はザレ場で滑りやすい下りが続き、小股で足をフラットに着け、ゆっくり慎重に進む。羽鳥峰に登頂し見下ろすと、その先にはニャスカの地上絵とも言われる有名な猫のオブジェが!一体だれが作ったんやろーと話しながら、ゆったりとランチ休憩。ここから駐車場へは沢沿いのルートを進む。そこでまた、きれいな紅葉を楽しめた。

ゆっくり休憩しながらもお昼12時に下山。それほど長い歩行ではなかったが、見事な紅葉、自然豊かな尾根道と沢沿いルート、険しい岩場、山頂からの眺望、ザレ場の難しい下り、そして謎多きニャスカの地上絵と、色々てんこ盛りで楽しい山行だった。

山岳連盟 自然観察会に参加しました。

UPDATE 2025-11-17

【日 程】 2025/11/16(日)

【参加者】 3名

【コース】 京阪宇治駅前/集合-宇治神社-宇治上神社-仏徳山展望台-朝日山-宇治川中の島/解散

【記 者】 里山

(ほっこりしすぎて写真を撮るのを忘れました。)

すばらしい秋空の下、京都府山岳連盟「秋の自然観察会」に参加。総勢62名の団体ハイキング。植物の先達と歴史の先達に説明をしていただきながら歩く。

曰く「宇治上神社は、応神天皇の離宮の跡」。応神天皇って京の都どころか奈良の都のずーっと前の天皇さんジャン!現存最古の神社建築〔国宝〕であり、川向こうの平等院ととも世界文化遺産に登録されているそう。

神社の後ろに続く仏徳山-朝日山へは、しっかりしたハイキングロード。はるか昔から保護された山だったためか、里山低山なのに見事な自然林。足元に落ちている「ツブラジイ」の実は、数ある椎の実の中でも炒って食べると一番おいしいそうで、幼少時代に食べた記憶のある友人が持って帰って食べようと拾い集めていて、その馬力に感動。(普通のどんぐりよりもずーっと小さい。)

ゆっくり歩いて、ゆっくり説明を聞いて、汗もかかずに着いた朝日山山頂で昼食。出発時間がなければ、いつまでもゆっくりしていたい風のない暖かな秋の日和でした。

※仏徳山の展望台と朝日山山頂からは、お向かいの平等院を上から眺められます。

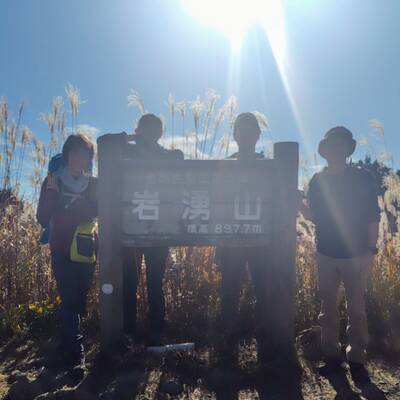

体力アップトレーニング企画 ダイトレ④ 槇尾山〜岩湧山〜紀見峠

UPDATE 2025-11-17

【日 程】 2025/11/16(日)

【参加者】 会員4名

【コース】 槇尾山登山口ー槇尾山ー岩湧山ー紀見峠ー紀見峠駅

【記 者】 T.Y

春から続く、体力アップトレーニングとしてダイトレを四回に分けて歩くシリーズもいよいよ最終回。

今回のスタート地点は槇尾山の登山口。そこから槇尾山、岩湧山を越えて、前回の終着点である紀見峠まで行くことでダイトレコースがすべてつながることに。

電車とバスを乗り継ぎ、さらに予約したローカルバスを使ってようやくスタート地点にたどり着くも、乗り継ぎか悪く、亀岡組は始発から約4時間の長旅で一仕事終えた感じに。。。

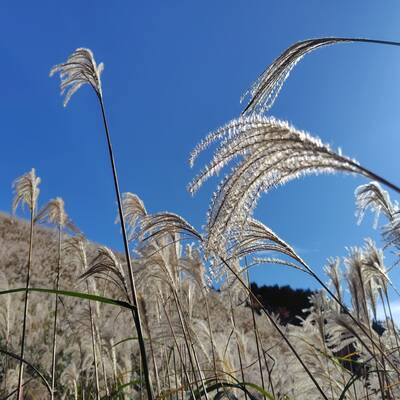

とはいえ、この日はの天候は雲一つない快晴。岩湧山のすすきも見ごろだろうと期待し、気を取り直して登山開始。

槇尾山登山口から整備された参道を登り、山頂の施福寺を参拝。そこで、槇尾山ダイトレ起点を確認し、岩湧山方面へ向かう。岩湧山の山頂まで高さはあるものの登山道はよく整備されて歩きやすく、あっという間に空が見えてきたと思えば、目の前に広がる一面のススキ。ちょうど見頃のススキが青空に映えてとてもきれいでした。山頂は多くの登山客でかなり混雑するも何とか場所を見つけて気持ちよくお昼休憩。

休憩後は、岩湧山を下っていよいよゴールの紀見峠へ。距離は長いものの快調なペースで進む。途中、駅までのショートカットルートに行きそうな誘惑を断ち切り、予定通りの時間で明るいうちに紀見峠に到着。これで、春から続いた計4回にわたるダイトレ歩きが端から端まで完全につながった!奈良、大阪、和歌山にまたがる長い道のりを完歩した達成感を噛み締める。

今日も16.6キロの長い山歩きお疲れ様でした!そして、企画して下さったHさんをはじめ、このシリーズをご一緒してくれた皆さん、ありがとうございました!

大岩ヶ岳と丸山湿原

UPDATE 2025-11-15

【日 程】 2025/11/15(土)

【参加者】 5名

【コース】 丸山湿原🅿-東大岩ヶ山-大岩ヶ岳-丸山湿原-🅿

【記 者】 里山

贅沢な登山日和、兵庫県の大岩ヶ岳に向かった。駐車場から約50mの東尾根は、まっすぐに東大岩ヶ岳へと続き、あっという間に山頂へ。低山ながらピーク付近は岩交じりの急傾斜で、特に下りでは登山靴の靴底の滑らなさと自分の太もも頼みの面白い場所。眺望も良し。ということで、当会の会員にはファンも多い山です。

ちゃちゃっと降りて丸山湿原へ。稀少種の花で有名な湿原だけど「花のない時期だしなぁ…」と思いながら、行くと「なんの、なんの!」秋色の湿原の美しい事!そして季節外れと思しきウメバチソウの花。仲間の帽子に飛んできたハッチョウトンボ。・・・今、11月なんだけど・・・。

加西アルプス

UPDATE 2025-11-05

【日 程】 2025/11/02(日)

【参加者】 会員4名

【コース】 王子皿池公園P-善防山本丸登山口-善防山-分岐-吊り橋-笠松山分岐-古法華寺-王子皿池公園P

【記 者】 AKKOKKA

3連休の中日 天気は☀ 加西アルプスへGO!

霧の亀岡を過ぎ、篠山を抜け 加東市、加西市と入るが一向に霧が晴れない

霧が晴れるまで待つ?なんて言いながら 以前下山後に寄った喫茶店を調べたが残念ながら休日(´;ω;`)ウッ…

そうこうしてるうちに駐車場へ到着

だいぶ霧も晴れてきた

いくつかある登山口のうち 明るいコースの善防山本丸登山口から登リ始める

熊さんの心配は無用 でも猪🐗の掘りおこした後はいくつかあった

善防山までは岩場が多いが 滑る心配は無用 高度も稼げ それでいて景色も良く とても楽しい

登山口から40分くらいで 頂上に着いた (251m)

山頂で少しの休憩の後 笠松山へ

一旦下り 吊り橋(師匠が夢の懸け橋と命名)まで向かう

加西アルプスの名物 緑の吊り橋を渡り 高度感はばっちりの岩場へ

鎖もついてるが(誰も使わなかった) 足場はしっかりしており 登りやすい

走って登られる人もいるそうだ

登りはいいが下るのは嫌かな

次は笠松山へ 笠松山の展望台でお昼食べようね なんて言いながら

いくつかのアップダウンと岩場を経て 分岐まで行くと

なんと 展望台工事中の為 これより先は通行止めのロープが・・・

行きたい気持ちをぐっと抑えて 古法華寺方面へ下山開始

途中 作業の材を担いで登る方たちとすれ違い敬意を表す

12月中旬ごろまで工事をされるそうで 完成が楽しみだ

古法華寺まで あっという間に着き 舗装された道を歩き 駐車場へ

歩行時間3時間半の山行だったが 岩場・鎖場・景色と楽しめ熊さんの心配もなく楽しかった

岩場🔰にはお勧めのコース(^^)v