【日 程】 2024/10/05(土)~2024/10/06(日)

【参加者】 会員10名

【コース】 Y師匠チーム:WASAMATA HUTTE‐大普賢岳‐弥勒岳‐国見岳‐七曜岳‐行者還岳‐行者還岳登山口

Oさんチーム:行者還岳登山口‐行者還岳‐七曜岳‐国見岳‐弥勒岳‐大普賢岳‐WASAMATA HUTTE

【記 者】 takenoko

4月末、雨の中いくつもの鉄の梯子を下るのは恐かった。下山後、コーヒーをいただいてホッとできた「WASAMATA HUTTE」。その新しくオシャレな雰囲気に惹かれて、今回の例会が内定。WASAMATA HUTTEで前泊して交差登山。

お昼出発・WASAMATA HUTTEの魅力もあり、メンバーは10名集まった。ヒュッテ泊4名・テント泊6名。ずっと天気予報は良くなかったが、当日出発地の京都はいい天気。だが、向こうはわからない。大峰へ近づくにつれて、青空がなくなっていく。国道169号線の和佐又口を右折して、キャンプ場への坂道を上っていくと、登山者用の駐車場ではシカが食事中。ヒュッテに到着すると、雨がいつ降ってきてもおかしくないような天気。早くテントを張りたいところだが、チェックイン後に、キャンプ場の方から使用方法の丁寧な説明がある。

今回のテントは、最近あまり出番がなくなったというブルーの「8人用テント」。Y師匠にポイントを教えていただきながら、無事にテントを張り終える。持ち寄ったコンロ・鍋・食材で味噌󠄀鍋を準備。心配していた雨にもほとんど降られず、外で食べることができた。大きな鍋を皆で囲んで食べると楽しく、家で食べる鍋とは一味違う。お酒とおつまみも出てきた。(◯◯限定のお豆も美味しかった。)

明日は3時起床・4時出発予定のため、テント泊組とヒュッテ泊組はお別れ。

テントの中で6名のマットを敷く。まだ夜の7時。標高も高く(1143m)、寒さを心配していたが、シュラフは要らないぐらいのテント内。おしゃべりをして9時前に就寝。こちらのシカは、亀岡のシカとは違うそうで、夜中じゅう、女性の叫び声のような鳴き声が時折聞こえていた。

テント泊組は3時に起き、テントを片付ける。鍋でお湯を沸かして、軽い朝食。(Oさん、お湯ありがとうございました。) ヒュッテ泊組が外に出てきた。星は見れないと諦めていたが、雲が流れたようでキレイな星空。1ヶ月前の大台ケ原ナイトハイクでは、「星が多すぎた!」そう。いつもの登山とは違い、「交差登山」では、移動する前に登山靴を履いて、下山後に乗る車へ履き替える靴などを置いておく。

行者還岳登山口 出発組

キャンプ場から車で暗闇の中を40分程移動。登山口前には1台の車だけ。ヘッドライトを準備して5時出発。

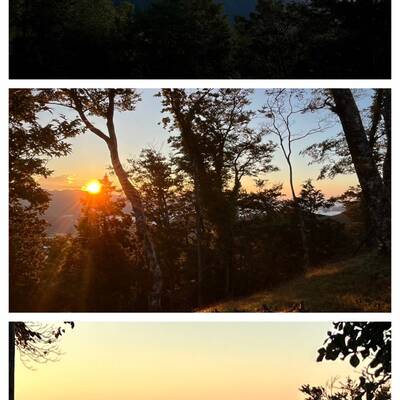

鉄筋の階段を上り登山道へ。暗闇の中に2つの光があり、何かの動物がこちらを見ている。30分で明るくなり始め、これから目指す大普賢岳とキャンプ場のあった和佐又山が見える。大峯奥駈道まで半分程の地点で、写真でよく見るタイタン(トラック)が捨てられている不思議な光景。登り進み、ヘッドライトがいらないぐらいの明るさに。奥駈道との分岐点、尾根に出た所で休憩。ちょうど太陽が顔を出したところ。曇りだと思っていたので、朝日を見れるなんて想像できなかった。雲海も見える。これから登る行者還岳と大普賢岳の姿も、木々の合間から確認できた。下山するまで天気がもってほしい。

右側を朝日に照らされながら、行者還岳を目指して進む。途中右手に「お花畑」があったが、もう花の姿はなく、何の花が咲いていたのかわからない。登山道では、咲き終わりのトリカブト、アキノキリンソウ、ヤマハッカ(Google検索)、リンドウの蕾があったが、他の花はわからなかった。その代わり、あちこちに色んなキノコが生えていた。かわいいキノコが好きなK.S.さんの反応が独特で、そのたびに癒される。

天川辻を通過して行者還宿に着いて休憩。避難小屋で宿泊されていた方が出てこられて、登山口に駐車されていた車の主だとわかる。再出発するところで、Y師匠から無線がきた。「交差登山」ならでは。相手チームは大普賢岳に到着されたそう。

「その険しい山容により、役行者をして1度は引き返させた」という行者還岳までは急になり、崖のような部分や木の梯子がある。登るのも緊張するが、下るほうが大変そう。登山開始から2時間半歩いてやっとたどり着いた頂上には、木が茂っていて眺望はないが、シャクナゲの蕾がいくつか。Oさんが景色の見える場所へ案内してくださる。ザックを置き1人ずつ交代して、一歩踏み外すと危険な狭い所から、真下にある行者還宿まで歩いてきた尾根、弥山・八経ヶ岳方面の山々が見える。

次は七曜岳へ。行者還岳からの下り道で、大普賢岳を中心とした山々が並んでいる。象形文字の「山」の姿のよう。雲海も素晴らしい。途中には、苔の中に大きなカエル。木漏れ日が虹色に広がった神々しい光。Y師匠から無線がきて、相手チームは国見岳を下ってるそう。去年紅葉が綺麗だった稲村ヶ岳・大日山を見渡せる場所も。和佐又への分岐を越えて、鎖場を登ると七曜岳へ到着。休憩できるスペースはなく、すぐに下山。滑りやすい橋、鎖を両手で掴んで下りる崖、後ろ向きの四つん這いになって下りる木の梯子、危険な所が続き、気を抜けない。

やっと休憩できる場所に着いてゆっくりしていると、前方から相手チームの気配。アップダウンを終えた5人が到着し、「交差」する。お互いのチームの無事な姿を確認し、車のカギを手渡し。相手チームが休むことなく出発するのを見送る。キャンプ場から5時間ぶりに、大峯奥駈道で出逢えた不思議な時間。両チームが頑張って歩いてきたから経験できた。

こちらのチームも出発し、国見岳へ向かう。左手の窪地には七ツ池(鬼の釜)。そのうち、これまでのような危険な部分は少なくなり、大峰らしい笹が広がるなだらかな登山道が続く。いつしか青空がなくなっている。建物があったであろう稚子泊。靄がかかって幻想的な雰囲気の中を進み、標識に気づかないと通り過ぎてしまいそうな国見岳への急登。眺望はなく下山。

赤く色づいた木を見つけて皆で撮影。ヘルメットを被った20名程の団体とすれ違うと、弥勒岳へ。大普賢岳には周回ルートがあり、登山者も多くなる。大台ケ原を望める水太覗ではガスっている。最後の急登では10名ぐらいの人とすれ違い、大普賢岳へ到着。4月に続き今回も眺望はないが、相手チームの写真を楽しみに。少し休憩して下山。

ここから鉄の梯子が続く急な下り。まだ雨が降っていないことに感謝。歪んだ危険なものもあり、慎重に下っていく。大普賢岳ピストンの団体10名とすれ違う。前回は通過した石ノ鼻に登ると、左手に日本岳、右手後ろに小普賢岳と大普賢岳が見える。修験道の行場である鷲ノ窟・笙ノ窟・朝日ノ窟・指弾ノ窟を越えて進むと、緩やかになっていく。

相手チームから下山の連絡。少し待ってもらうことになりそう。ヒメシャラが印象的な広い登山道にもキノコがいっぱい。1時半キャンプ場へ到着。雨が降る前に無事に下山できて良かった。車に乗り込み、本日2度目のキャンプ場からの下り。相手チームが待つ道の駅へ向かう。

WASAMATA HUTTE 出発組 (by里山)

午後から天気が下り坂との情報もあり、早朝4時過ぎに和佐又ヒュッテを出発。ヘッドライトの明かりを頼りに笙ノ窟へと進む。尾根道から岩壁をトラバースする道になり、足場に特に気を使わなくてはならなくなった頃に日が昇り周辺が明るくなった。日の出時間から出発時間を計算したY師匠、さすが!

笙ノ窟では、岩壁から頭上に水滴が落ちてくる。夜露と相まって、足元の岩場、整備された鎖・木橋・鉄の梯子が滑り緊張の連続。大普賢岳を通過し、少し下って振り向くと大普賢、小普賢のコンビが並んで見える。ちょっと可愛い。本日の最難関を突破したと一瞬ホッとしたが、まだまだ続く難所。「油断が命取り」と皆で声をかけながら進む。七曜岳を下るまでは気を抜くと崖下への滑落を想像させる道が続く。

稚児泊で景色が一変。石灰岩の山特有の苔むした白い岩。教えてもらわなければ判らない程大きなドリーネ。美しい景色だが、石灰岩と黒土がこれまたよく滑る。

相手チームと交差して、しばらく進むとやっと笹原の柔らかい道。行者還岳をピストンして奥駈道を南進。1458のピークから西へ国道309号へ下山。車道には13時ちょうどに到着。ゆっくりとした足並みだったけれど、Y師匠が「ここの休憩は3分…5分」と細かく厳しく時間管理してくれたので、いいペースでの登山だった。

「道の駅 杉の湯川上」併設の「湯盛温泉 ホテル杉の湯」で入浴。3時半頃、帰り道にある吉野の「レストラン里」へ。品数豊富なメニューから、まぐろカツ定食・肉厚とんかつ定食・石焼き牛カルビ丼セットなどを各自注文して満腹に。夜の7〜8時台に京都・亀岡へ。とても楽しい2日間だった。